《四种颜色就够了:一个数学故事》是一部深入浅出地讲述数学史上著名难题“四色定理”的科普著作,由英国数学家罗宾·威尔逊撰写。全书以“四色问题”为核心,通过生动的叙事将数学探索的曲折历程娓娓道来,展现了人类如何用百年时间攻克一个看似简单的命题:是否只需四种颜色就能为任意地图着色,且保证相邻区域颜色不同。这一命题与哥德巴赫猜想、费马大定理并称为“近代三大数学难题”,却因最终依赖计算机证明而引发数学哲学的革命性争议。

本书以历史脉络为主线,系统梳理了四色问题的提出、探索与解决过程。

第一章至第四章从问题起源切入:1852年,伦敦大学学生弗朗西斯·格思里(Francis Guthrie)在绘制英国地图时首次提出这一猜想。数学家德·摩根在通信中记录此问题,并发现其复杂性远超预期。随后,书中通过默比乌斯“五位王子分国土”的寓言,直观展示相邻区域需不同颜色的逻辑困境。欧拉公式的引入成为关键转折点——作者阐释了如何通过多面体拓扑学将地图转化为平面图,并推导出“任何平面图中必存在至少一个顶点邻接边数≤5”的结论,为后续证明奠定基础。

第五章至第八章聚焦19世纪的探索与挫折。1879年,律师兼数学家阿尔弗雷德·肯普宣称证明四色定理,提出“肯普链”着色法(通过交替颜色链调整着色方案),但11年后被数学家希伍德发现漏洞:他构造出需五色的反例“希伍德地图”,揭示肯普证明的局限性。书中详述了这一时期数学家对曲面地图的拓展研究,例如甜甜圈环面(需7色)和球面(需4色)的着色差异,凸显问题在拓扑学中的普适性。

第九章至第十一章转向20世纪的计算机革命。1976年,伊利诺伊大学的肯尼思·阿佩尔与沃尔夫冈·哈肯宣布借助计算机完成证明:他们将地图简化为1936种“不可避免构形”,并通过算法验证每种构形均可被四色着色。这一过程耗时超1000小时,引发数学界震动。书中以“与时间赛跑”的叙事风格还原了团队如何优化程序、排除错误,最终在1976年6月发布证明的细节。然而,计算机无法人工复核的结果引发争议——数学家质疑“这是否算真正的证明”?作者由此引出对数学证明本质的哲学探讨:当逻辑严密性让位于计算可行性,人类是否应重新定义“理解”?

作者威尔逊不仅梳理数学推导,更将百年来参与者的故事融入主线。例如,高尔夫球手出身的数学家珀西·希伍德因发现肯普证明的漏洞而崭露头角;马克·吐温在《汤姆·索亚出国记》中以幽默笔触描述地图着色难题,成为大众理解问题的桥梁。书中避免复杂公式,转而用“多米诺骨牌”比喻数学归纳法,以“环球旅行”类比拓扑变换,使抽象概念具象化。全彩印刷的地图插图(如希伍德反例、环面着色方案)进一步辅助读者直观理解。

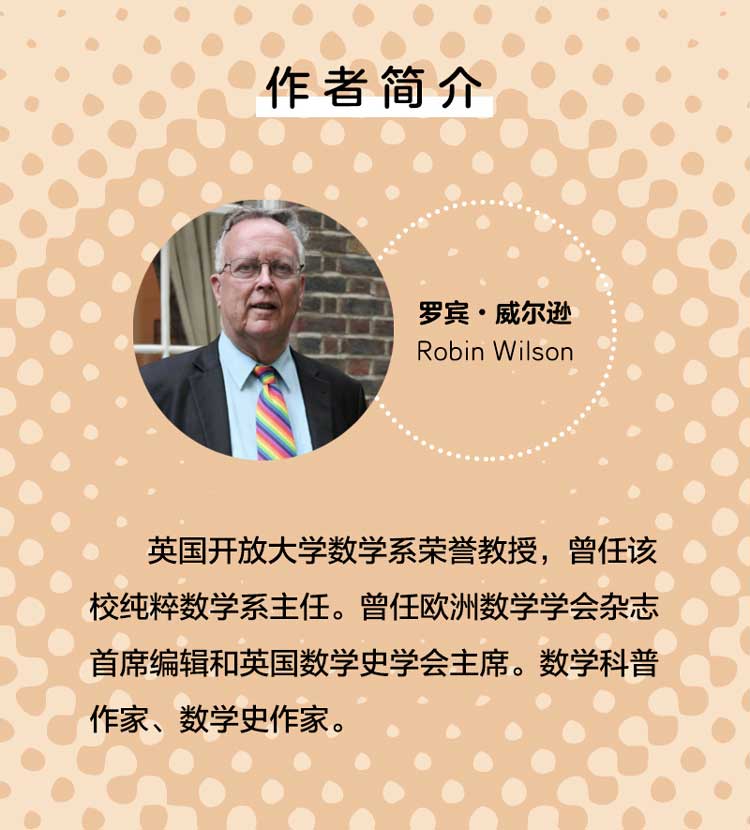

罗宾·威尔逊(Robin Wilson),1943年出生,是英国开放大学纯数学名誉教授,曾任该校纯粹数学系主任、英国数学史学会主席,并长期担任《欧洲数学学会杂志》首席编辑。作为数学史与科普写作的双重权威,他擅长将学科发展置于社会文化语境中剖析。其代表作除本书外,还包括《数学的故事》《图论导引》等,均以“叙事驱动理论”的风格见长。威尔逊的写作理念强调“数学是人类活动而非符号堆砌”,因此书中常聚焦科学家的人格特质——如阿佩尔的执着、哈肯的严谨,甚至肯普失误后的坦然。这种人文关怀使其作品超越普通科普,成为记录数学及数学家精神的独特文本。

点击查看馆藏资源