王安忆的《儿女风云录》是她继《长恨歌》后时隔近三十年再次聚焦上海的长篇小说。这部作品通过主人公瑟的一生,描绘了上海从上世纪四五十年代到千禧年后的沧桑变迁。瑟出身富商家庭,少年时家道中落,独自北上学习舞蹈,历经大漠风沙与世态炎凉。中年时他妻离子散,孑然一身,沦落到舞厅谋生。晚年随父母移居美国,却始终无法摆脱漂泊感,最终成为时代的“局外人”。他的命运轨迹如同一部家族史的缩影,主旋律是“失去”——失去财富、家庭、归属,最终只剩下“人生的托底”。

小说中,瑟被塑造成一个“浮泛的人”,对幸与不幸、情与欲都缺乏深刻体验。这种性格使他始终游离于时代边缘,最终因无法适应新秩序而锒铛入狱。围绕他的群像人物同样充满残缺感:朴实善良的舞伴阿陆头在瑟入狱后成为唯一探视者;冷静精明的柯柯移居香港后凭借理性适应新环境;而眼光锐利的阿郭——这位从浦东农户闯荡成江湖“老娘舅”的人物——则是瑟一生的“金刚罩”,多次在人生转折点带他走出困境。这些角色共同构成了一幅市井浮世绘,他们的命运交织着上海半个多世纪的变迁。

王安忆的笔触从弄堂舞厅的霓虹灯牌“维也纳美泉宫”,写到广场舞曲终人散的夜色,用细节堆叠出城市的褶皱。舞厅的“人工黑夜”与外部“拆!拆!拆!”的城建狂潮形成隐喻性冲突;菜场的醋酵味与洋派舞曲的混响,则暗喻上海“芯子里的小朝廷敌不过外面大世界”的宿命。这种书写被称为“直面上海城市皱纹”的史诗,既延续了《长恨歌》的海派美学,又以“印象派”的色块涂抹取代工笔描摹,让文字如拉丁舞步般飞扬。

小说标题中的“儿女”指向市井小民的微观生活,“风云”则暗喻时代巨变的宏观浪潮。这种个人与历史的双重叙事,被学者称为“反典型的风云儿女”。瑟的孤独并非被动承受,而是自我选择的结果:他在情感与社会化上的双重晚熟,使他主动逃避成长契机,最终成为“历史的秘辛”。而阿陆头与阿郭的两种生存哲学——阶级划分与新旧分野——都无法定义瑟的存在,他成了两种标准中“无法被除尽的余数”。

2024年出版后,《儿女风云录》接连入选中国作家网文学好书榜、收获文学榜等权威榜单,并获评《当代》长篇小说年度五佳。批评界认为,这部作品在摩登上海外建构了另一种“上海精神”,为被主流叙事遗忘的“旧人”立传。那些舞厅转灯下流浪猫野合的瞬间,弄堂口窃窃私语的女人,以及江面飞着墨点般江鸥的黄昏,共同拼贴出一座城市的韧性——正如书中所写:“这城市开埠以来,历经无常命运,财富消长往往一夜之间,麻雀变凤凰或者反过来,所以,就有韧性。”

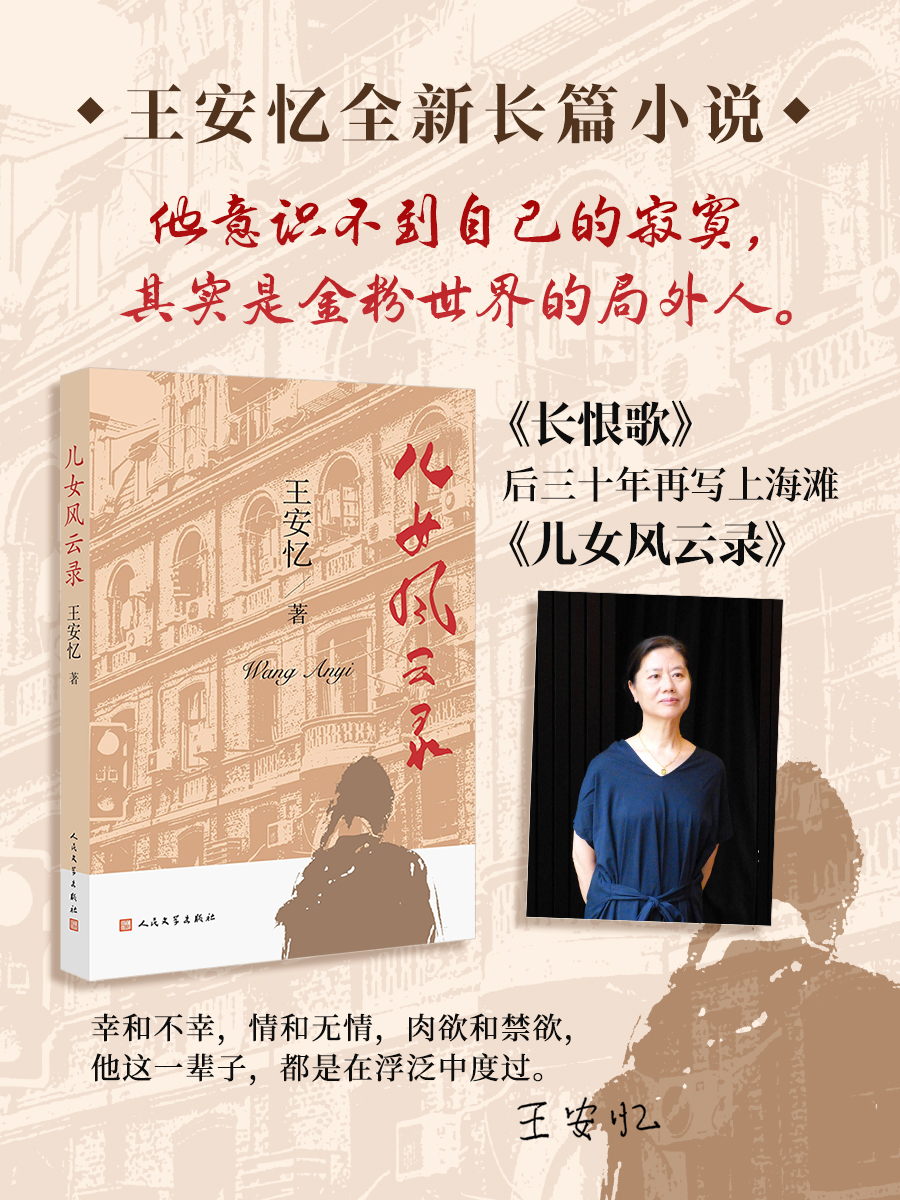

王安忆,中国当代重要女作家,1954年生于江苏南京,现居上海。她出身文学世家,母亲茹志鹃是著名作家,父亲王啸平为剧作家,自幼受家庭熏陶。1970年初中毕业后赴安徽农村插队,1972年考入徐州文工团担任大提琴手,这段经历为其后期创作积累了丰富素材。1976年发表散文处女作《向前进》,1978年返沪任《儿童时代》编辑,同年发表短篇小说《平原上》,正式开启文学生涯。早期作品如《雨,沙沙沙》(1981年)、《本次列车终点》(1981年)聚焦知青返城后的精神困境,奠定其“知青文学”代表地位。1985年发表中篇小说《小鲍庄》,以魔幻现实主义手法书写乡土中国,获全国优秀中篇小说奖,标志其“寻根文学”探索。1996年出版代表作《长恨歌》,通过“上海小姐”王琦瑶的悲剧一生,勾勒上海半个世纪的城市变迁,获第五届茅盾文学奖。

点击查看馆藏资源