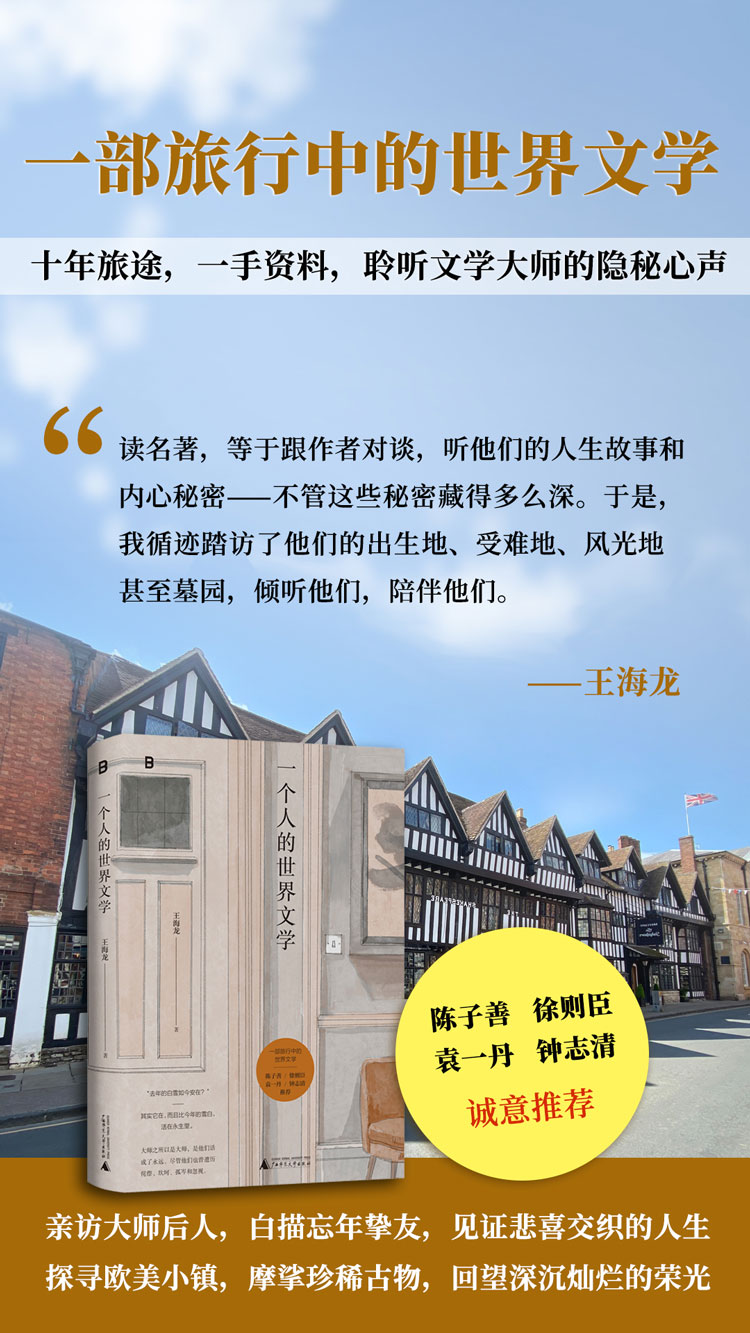

《一个人的世界文学》是旅美学者王海龙撰写的文化随笔集。全书以作者十年间游历欧美二十余座博物馆、文学地标及名人故居的经历为主线,融合文学探访、人类学视角与跨文化思考,通过实地考察但丁、莎士比亚、巴尔扎克等文学巨匠的创作场景,结合对徐志摩、郁达夫等华人作家后裔的口述采访,构建了一部“行走的文学史”。书中既还原了经典作品诞生的历史语境,也揭示了大师光环下的凡俗悲欢,旨在唤醒读者对文明遗产的敬畏,传递“文学滋养灵魂”的核心价值。

全书分为四个篇章,以地理与人物双线交织展开。

在“近代的启明星”部分,作者探访文艺复兴巨匠的足迹,如佛罗伦萨阿尔诺河老桥——但丁遇见贝雅特丽齐之地,并深情回忆1986年上海莎士比亚戏剧节的盛况,包括李默然饰演李尔王的震撼演绎。

第二部分“与命运的角逐”聚焦大师的困境:勃朗特三姐妹以生命为文学“殉情”的悲壮、巴尔扎克与“三十岁女人”的情感纠葛,以及《牛虻》作者伏尼契在纽约的流亡岁月。

第三部分“亲历海外学人”通过第一手口述史料填补文学史空白,如徐志摩之子讲述父亲往事、郁达夫儿媳回忆王映霞,以及夏志清评胡适时因犹豫留下的遗憾。

最后,“吉光片羽的记忆”以日常器物承载文明,如托斯卡纳臭奶酪、百老汇古董巧克力店“蒙代尔”,并借费城博物馆昭陵二骏石雕的流散史,引发对文化遗产归属的反思。

本书的独特之处在于双重身份写作:作者以人类学家的理性(如考证华工丁龙捐建哥大汉学系的始末)与作家的感性笔调,打破学术与文学的边界,形成“左手理论,右手文学”的文体。同时,书中强调中年视角重读经典的意义——“少年读情节,中年悟辛酸”,通过触摸福楼拜手稿、勃朗特家族遗物等实物,构建与历史人物的“共情通道”。面对当代“去经典化”思潮,作者直言经典承载人类共通困境(如但丁对灵魂救赎的追问),其价值超越时代局限。

《一个人的世界文学》出版后引发广泛共鸣。读者赞誉其为“旅行种草清单”,书中对维罗纳钟声、格拉斯香都等文化现场的描绘激发了实地探访的热情。学者丛治辰肯定其“英雄主义底色”,引用序言“大师心里永远燃烧着火”激励读者直面困境。北京大学教授袁一丹指出,本书在解构经典的风潮中重申文学的精神价值,为比较文学与人类学交叉研究提供了新范式。

王海龙是旅美人类学家、作家,现任教于哥伦比亚大学。作为改革开放后最早将西方人类学理论引入中国的学者之一,他著有《人类学入门》《视觉人类学》等二十余部学术作品,译著《地方性知识:阐释人类学论文集》影响深远。其学术生涯兼具跨界视野:早年于北师大研习欧美文学,后转向人类学,将“田野调查”方法应用于文学地标考察,如通过口述史还原丁龙事迹。他还促成中美学界首个丁龙专题研讨会,并以《曹雪芹笔下的少女和妇人》填补红学次要女性角色研究空白。学界评价其为“左手执学术,右手写情怀”的跨文化桥梁。

点击查看馆藏资源