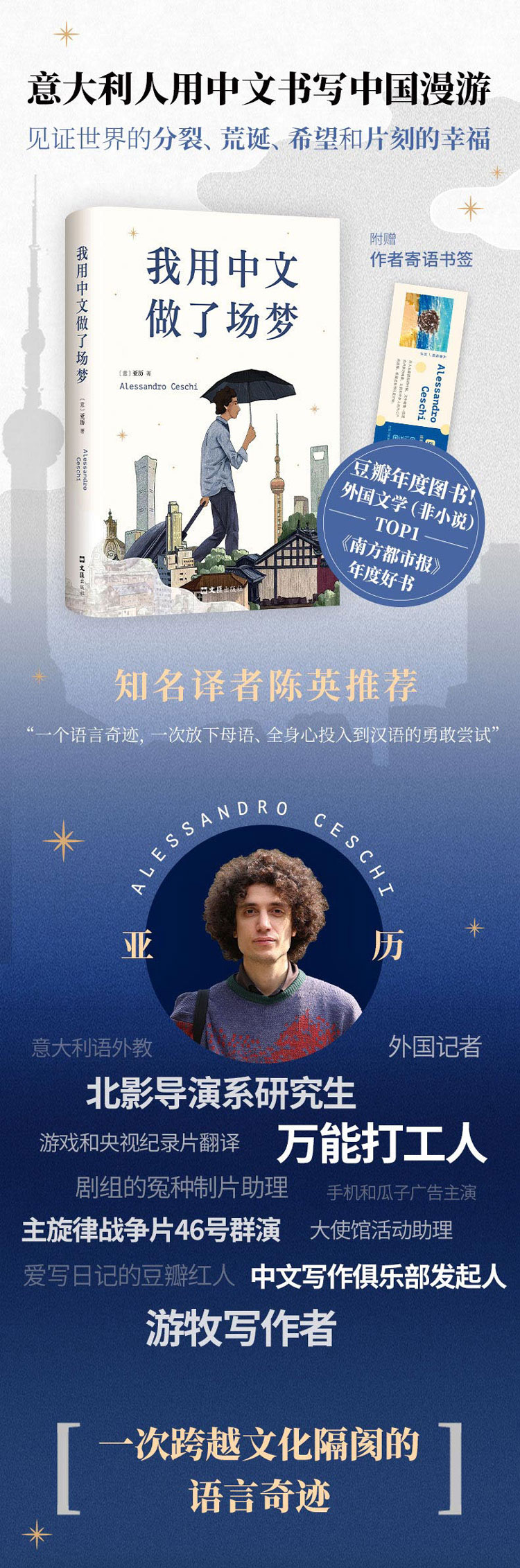

《我用中文做了场梦》是意大利青年作家亚历(Alessandro Ceschi)用中文创作的非虚构文学作品,记录了他在中国六年的生活经历与跨文化思考。这本书以“局内人”的细腻观察和“局外人”的疏离视角,呈现了一个外国年轻人眼中的中国社会图景,也记录了作者从迷茫到融入、从语言障碍到文化共鸣的成长轨迹。

全书主要内容围绕亚历2016年至2022年在中国的生活展开。他最初因对中国电影市场的兴趣来到北京电影学院学习导演专业,从零开始学习中文,甚至通过电视剧《欢乐颂》揣摩语言与生活细节。在职业探索中,他尝试过外教、群演、广告拍摄、纪录片翻译等多种身份,曾在主旋律电影中扮演“46号群演”,也经历过因文化差异导致的尴尬对话。这些经历串联起他对中国社会的多维度认知:在北京与宿管阿姨学切菜,在广州剧组体验早茶文化,在上海创办写作沙龙,在四川农村用白酒取暖化解方言隔阂。书中既有对市井生活的温暖记录,也不回避作为外国人的身份困境,例如出租车司机对他国籍的刻板追问,或是跨文化交往中的误解与孤独。

本书的显著特点在于语言与视角的双重突破。作为非母语者,亚历的中文写作既保留了异域观察的新鲜感,又展现出惊人的语言驾驭能力。他摒弃了传统“外国人看中国”的猎奇视角,转而聚焦具体个体的生存状态,用冷幽默消解文化隔阂——比如把中医的“寒气”与自己的“洋气”荒诞对冲,或调侃剧组群演为露脸机会展开的“战争”。这种个人化的叙事风格,使其与上世纪九十年代来华的外国作家形成鲜明对比,更贴近中国年轻一代的生存体验,如豆瓣写作、Tinder社交等细节都充满时代气息。

该书自2024年7月出版后引发广泛关注,不仅登上豆瓣年度外国文学(非小说类)榜首,更被媒体评价为“中文写作的语言奇迹”。它打破了文化观察类作品常见的宏观叙事,以微观个体经验折射全球化背景下青年的共同困境:如何在流动中保持自我,在差异中寻求连接。许多中国读者表示,透过亚历的书写重新发现了被日常忽视的文化细节,而国际读者则将其视为了解当代中国的鲜活窗口。

作者亚历1993年生于意大利帕多瓦,大学主修传媒,2014年以体育记者身份首次来华报道南京青奥会,这段经历埋下了他与中国缘分的种子。2016年本科毕业后,面对意大利青年高达20%的失业率,他选择来中国开启新生活。六年间,他从汉语初级班学生成长为能用中文做梦、写作的“世界公民”,其文字先后发表于豆瓣、澎湃新闻等平台,曾获非虚构写作大赛一等奖。2023年起开启旅居生活后,他继续通过专栏《随笔ale》记录跨文化观察。

点击查看馆藏资源