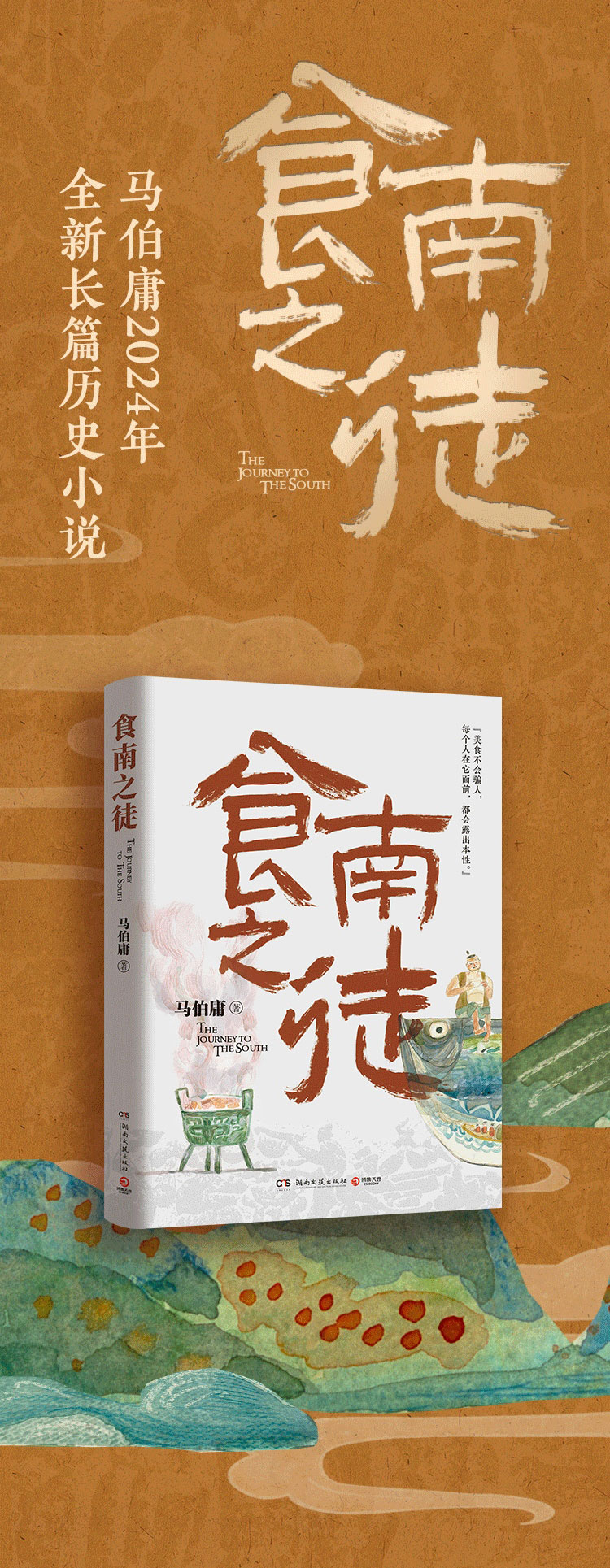

《食南之徒》是作家马伯庸于2024年出版的长篇历史小说,以西汉时期汉朝与南越国的政治博弈为背景,通过“吃货”使者唐蒙的视角,将美食、悬疑与历史巧妙融合。小说延续了作者“在历史缝隙中寻找可能性”的创作风格,既展现古代岭南的饮食文化,又挖掘小人物在宏大历史中的独特作用。

主人公唐蒙原是番阳县丞,因擅长舆图之术和敏锐的味觉被选为汉使副手,前往南越国执行外交任务。南越国因五岭天险与汉朝对峙,其丰富的食材和复杂政局形成鲜明对比。唐蒙在南越品尝到名为“蜀枸酱”的美食后,意外卷入南越武王赵佗离奇死亡的悬案。为查明真相,他与卖酱少女甘蔗合作,发现赵佗之死与南越权臣吕嘉的阴谋有关。案件背后牵扯出南北族群矛盾、王位继承争斗以及一条隐秘的西南商道。唐蒙凭借对食物的洞察,揭穿“枣核噎死百岁君王”的谎言,并推断出通过牂牁江(今北盘江)可绕过五岭直抵南越都城番禺的地理战略。尽管最终未能挽救甘蔗等小人物的悲剧命运,但唐蒙二十余年坚持修通“夜郎道”,为汉朝平定南越奠定基础。

作品以“美食探案”为主线,将饮食文化嵌入历史叙事。从开篇的军营烧烤到关键的枸酱、杨梅酒、蛇羹等,食物不仅是情节推动器,更成为破解政治阴谋的钥匙。例如,唐蒙通过分析枣核大小推断赵佗死因,利用酱料运输路线发现地理通道,这些细节既贴合历史记载,又赋予故事独特趣味。

小说采用“小人物视角”观照大历史。史书中仅414字记载的唐蒙被重塑为鲜活角色,他的懒散与智慧、贪吃与正义形成反差。南越少女甘蔗一家的遭遇,则折射出权力斗争下普通人的苦难,如甘叶蒙冤自尽、卓长生流亡等情节,深化了历史厚重感。

马伯庸延续“大事不虚,小事不拘”的创作原则,在《史记·西南夷列传》的框架上展开艺术虚构。书中南越宫室布局、竹简档案等细节参考考古发现,而“壶枣思乡”“枸酱溯源”等情节则源于作者参观南越王博物院获得的灵感,虚实交织增强可信度。

小说出版后引发广泛讨论。读者普遍认为其延续了马伯庸“历史悬疑+文化考据”的风格,美食元素的加入让历史叙事更接地气。有评论指出,唐蒙从躺平小吏到西南开拓者的转变,既体现个体在历史洪流中的能动性,也暗含“食物至真映照人心”的哲学思考。文化界关注到作品对岭南文化的挖掘,如南越国族群融合、饮食习俗等描写,为地域文化研究提供新视角。

2024年底,腾讯视频宣布将小说改编为电视剧。

马伯庸(本名马力)是中国当代具有广泛影响力的作家,1980年出生于内蒙古赤峰市,满族人,现为中国作家协会会员、国家一级作家,并担任南京大学文学院兼职教授。他的创作以历史题材为主,擅长在真实历史的缝隙中融入悬疑、谍战等元素,形成独特的“历史可能性小说”风格,因此被读者称为“文字鬼才”。

马伯庸的文学之路始于网络论坛。1997年接触网络后,他在论坛上发布戏仿名家文风的文章,逐渐展露才华。2005年出版首部长篇小说《风起陇西》,将三国历史与谍战结合,开创了历史悬疑小说新路径。此后,他陆续推出《古董局中局》系列,通过古董鉴宝故事揭示千年江湖规则,该系列不仅畅销百万册,还被改编为影视剧并获周票房冠军。2017年的《长安十二时辰》以盛唐长安为背景,用24小时限时破案模式还原历史细节,其严谨程度甚至考证到“每坊排水系统”,小说改编为电视剧后带动西安旅游热度上升23%。

他的创作特点在于平衡历史真实与艺术虚构。例如《显微镜下的大明》基于明代基层档案,用六个平民视角的故事展现古代政治生态;《两京十五日》则依据《明史》中关于太子朱瞻基的30字记载,虚构出十五天奔袭两千里的惊险历程。近年来他更注重从微观视角切入宏大主题,如《长安的荔枝》通过小吏运送荔枝的艰辛折射官场腐败,《太白金星有点烦》则以职场生态重构西天取经神话,引发现代打工人的共鸣。

马伯庸的作品多次获得文学奖项肯定,包括中国科幻最高奖“银河奖”(《寂静之城》)、人民文学奖散文奖(《风雨〈洛神赋〉》)以及2021年茅盾新人奖。目前其作品影视改编已超过10部,涵盖剧集、电影等形式,成为连接学术研究与大众阅读的文化桥梁。

点击查看馆藏资源