王安忆的《长恨歌》出版于1996年,是20世纪中国文学的经典之作。小说以一位上海女性的四十年命运沉浮为线索,展现了上海自20世纪40年代至90年代的城市变迁与人性挣扎。

王琦瑶出生于上海弄堂,16岁时因拍摄照片登上《上海生活》封面崭露头角。在摄影师程先生的支持下,她参加1946年“上海小姐”竞选并获第三名,成为象征市民审美的“三小姐”。这一身份让她被军政要员李主任看中,被安置于爱丽丝公寓成为情妇,但这段关系仅维持数月便因李主任空难身亡戛然而止。

李主任死后,王琦瑶带着象征旧日繁华的金条离开上海,暂居江南水乡邬桥。期间与少年阿二产生朦胧情感,但最终选择重返上海。1950年代,她隐居于平安里弄堂,以护士身份谋生,与严家师母、康明逊等人交往。与康明逊的恋情因对方家族的反对无疾而终,怀孕后为保全康明逊,她让混血儿萨沙顶替“父亲”身份,最终独自生下女儿薇薇。

程先生在此期间重新出现,承担起照顾王琦瑶母女的责任,却在文革初期因不堪政治迫害自杀。王琦瑶凭借市井智慧熬过动荡年代,将女儿薇薇抚养成人。薇薇成年后赴美留学,留下王琦瑶独居上海,逐渐进入怀旧生活。

1980年代,王琦瑶通过女儿同学张永红进入年轻人群体的怀旧派对。她被迷恋旧上海风情的“老克腊”(一位26岁的体育老师)追求,陷入跨越年龄的畸形恋情。为挽留欲回归现实的“老克腊”,她拿出李主任遗留的金条,却加速对方逃离。这段关系暴露了她对旧日繁华的执念与时代脱节的悲剧。

“老克腊”将王琦瑶家钥匙转交张永红男友长脚,后者觊觎金条夜闯其居所。争执中,王琦瑶被长脚掐死,金条和旧上海传奇随她的死亡一同湮灭。临终前,她恍惚回到少女时代试镜的片场。

小说以细腻笔触描摹上海弄堂、流言、闺阁等城市意象,将王琦瑶的命运与上海的城市精神紧密交织。她既是旧上海风情的化身,又是时代更迭中被碾碎的个体,其一生印证了小说“锦绣繁华终成空”的宿命主题。

小说中几乎所有角色都陷入困境:程先生因政治迫害自杀,康明逊受家族束缚放弃爱情,老克腊在怀旧与现实中撕裂。这些困境超越时代,指向人类永恒的生存命题——孤独、欲望与死亡的不可解。王琦瑶的“长恨”不仅是个人遗憾,更是对生命本质的隐喻:追求幸福的过程本身充满徒劳。

小说揭示了女性生存的依附性困境。王琦瑶的悲剧源于对男性的物质与情感依赖。从李主任的金屋藏娇到康明逊的懦弱逃避,再到晚年与老克腊的畸形恋,她的生存始终依附于男性。这种依附性被社会结构强化:作为弄堂女儿,她缺乏独立谋生的社会资源,只能通过男性获取安全感。即便在独立抚养女儿时,程先生的接济仍是关键支撑。这种困境折射了传统性别权力结构下女性的普遍命运。

《长恨歌》是当代文学中“城市书写”的标杆作品。它突破了传统现实主义对上海的宏大叙事,转而通过弄堂、流言、闺阁等微观视角,构建了一个充满烟火气的市民社会图景。小说将上海具象化为王琦瑶的命运轨迹,开创了以个体生命史折射城市精神史的新范式。这种写法影响了后续如金宇澄《繁花》等作品的创作方向,使“海派文学”从地域标签升华为一种文化符号。

小说成为1990年代“上海怀旧潮”的文化催化剂。书中对旗袍、选美、老洋房等元素的描写,唤起了大众对民国上海的文化想象。现实中,“上海小姐”评选、老克腊复古派对等情节,直接启发了21世纪初上海文旅产业的怀旧营销,武康路、平安里等小说场景成为网红打卡地。

2000年,《长恨歌》获第五届茅盾文学奖。2018年,《长恨歌》小说“改革开放四十年最具影响力小说”。

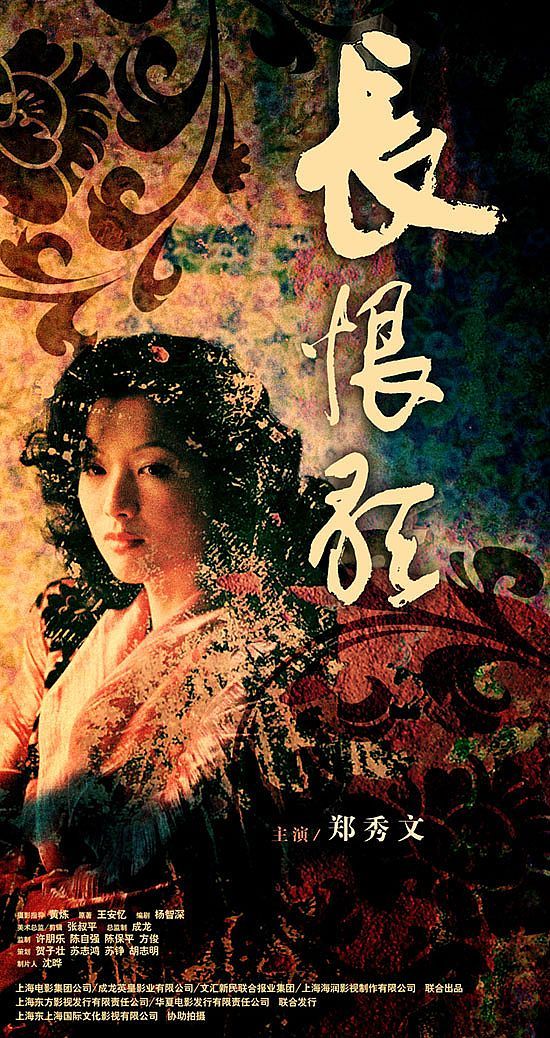

小说通过影视、话剧等改编实现破圈传播。这些影视改编虽未完全还原原著气质,却将“王琦瑶”和旧上海的形象推向大众视野。

▲电影《长恨歌》(2005),由关锦鹏导演,郑秀文、梁家辉、胡军、吴彦祖、黄觉等主演。

▲电视剧《长恨歌》(2006),由丁黑导演,黄奕、张可颐、谢君豪、陈丽娜、吴兴国、徐峥等主演。

▲1978年,王安忆(中)和他的父亲王啸平和母亲茹志鹃

王安忆,1954年出生于江苏南京,原籍福建同安,现居上海,中国当代著名作家。她是中国作家协会第十届副主席、复旦大学中文系教授,被公认为“知青文学”和“寻根文学”的代表性作家,其作品以深刻的社会洞察和细腻的叙事风格著称。

王安忆自幼受母亲茹志鹃(知名作家)和父亲王啸平(剧作家)的文学熏陶。1955年随母迁居上海,1970年初中毕业后赴安徽五河县插队,1972年考入徐州文工团任大提琴手,这段经历为她的创作积累了丰富素材。

1978年进入《儿童时代》杂志社任编辑,同年发表短篇小说处女作《平原上》,正式开启文学生涯。

1980年代起,王安忆以《流逝》《小鲍庄》等作品崭露头角,其中《小鲍庄》被视为寻根文学的代表作。

1996年发表的长篇小说《长恨歌》获第五届茅盾文学奖,并改编为电影、电视剧、戏剧等。

2000年后,她持续推出《富萍》《天香》《一把刀,千个字》等作品,其中《天香》获第四届“红楼梦文学奖”,《一把刀,千个字》入选2021年度五佳长篇小说。

王安忆的创作早期聚焦个人情感与日常生活,后期转向宏大叙事,关注时代变迁与人性探索。例如,《叔叔的故事》通过历史反思展现知识分子的精神困境,而《长恨歌》以女性视角勾勒上海四十年沧桑,被誉为“海派文学的新高峰”。她的作品注重在时空背景下探讨人类价值的终极意义,兼具细腻情感与哲学深度。

她多次获得国际荣誉,包括法国文化部颁发的“文化艺术功劳勋章骑士奖”(2013年)和“法国国家荣誉军团骑士勋章”(2024年),作品被译为多国文字,海外学者王德威称其为“张爱玲之后的海派文学传人”。

图书馆馆藏链接:

《长恨歌》,王安忆/著,人民文学出版社,2004年5月。