儒尔·凡尔纳的《海底两万里》首次出版于1870年,是19世纪科幻文学的里程碑之作。小说以神秘的“鹦鹉螺号”潜艇为舞台,讲述了法国生物学家阿龙纳斯教授、仆人康塞尔和捕鲸手尼德·兰被尼摩船长“囚禁”后,在海底展开的环球冒险旅程。通过这场长达十个月的旅行,凡尔纳不仅展现了海底世界的奇幻景观,更融合了科学探索、人性反思与反殖民主义的多重主题。

故事始于1866年,海上频现“海怪”袭击船只的传闻。阿龙纳斯受邀参与美国海军的追捕行动,却意外与同伴被困于“海怪”——实为尼摩船长设计的潜艇“鹦鹉螺号”中。尼摩船长以海洋为家,驾驶潜艇从太平洋出发,穿越珊瑚礁密布的印度洋、红海,经由阿拉伯隧道进入地中海,再经直布罗陀海峡驶向南极。途中,一行人遭遇土著围攻、巨型章鱼袭击、冰山封路等险境,也见证了海底森林的幽暗、珊瑚王国的葬礼、亚特兰蒂斯废墟的沧桑。最终,潜艇在挪威海岸卷入大漩涡,阿龙纳斯等人侥幸逃生,而尼摩船长与“鹦鹉螺号”的结局则成为谜团。

《海底两万里》的主题思想具有多义性。

尼摩船长的形象承载着对殖民压迫的激烈反抗。他原为印度王子,因祖国遭侵略、家人被害而遁入深海,用潜艇攻击殖民者的战舰,并以海底财富支援被压迫民族的斗争。这一设定揭示了凡尔纳对19世纪殖民扩张的批判,以及对人道主义精神的颂扬。

小说既展现了潜艇、电力等科技奇迹的先进性,也警示其可能沦为暴力工具。尼摩船长利用科技逃避人类社会的纷争,却又以科技手段实施复仇,这种矛盾体现了作者对科技进步与伦理关系的深刻思考。

凡尔纳以大量笔墨描绘海洋的壮美与神秘,如“阳光穿透海水折射出斑斓光谱”的深海奇观,强调人类在自然面前的渺小。尼摩船长对海洋的依赖(从食物到能源)暗示了生态系统的自足性,超前表达了人与自然和谐共存的理念。

《海底两万里》取得了突出的艺术成就。

小说拥有悬念迭生的叙事结构。小说以“海怪之谜”开篇,层层递进揭示真相,同时通过尼摩船长的身份悬念、逃亡计划的屡次挫败保持张力。每一段冒险既是独立篇章,又环环相扣,形成“发现—危机—解决”的经典模式。

小说将科学与幻想完美融合在故事情节之中。凡尔纳以扎实的科学知识为基底,如潜艇构造、海洋生物分类,赋予幻想以真实感。书中对海底能源利用(如钠发电)的设想,甚至在20世纪成为核潜艇设计的灵感来源。

小说对人物形象的塑造相当立体。尼摩船长集天才、复仇者与隐士于一身,其复杂性格折射出人性的多面性;阿龙纳斯代表理性求知,康塞尔象征忠诚与秩序,尼德·兰则凸显平民的务实与反抗。人物间的互动推动情节发展,也深化了主题表达。

作为“科幻小说之父”凡尔纳的代表作,《海底两万里》奠定了现代科幻文学的基石。其科学细节的真实性(如潜艇设计)、对未知领域的探索精神,直接影响后世作家如H.G.威尔斯、阿西莫夫等。1954年,美国首艘核潜艇以“鹦鹉螺号”命名,致敬了小说的预见性。此外,小说开创的“封闭空间冒险”模式(如潜艇、太空船)成为科幻类型的重要母题。

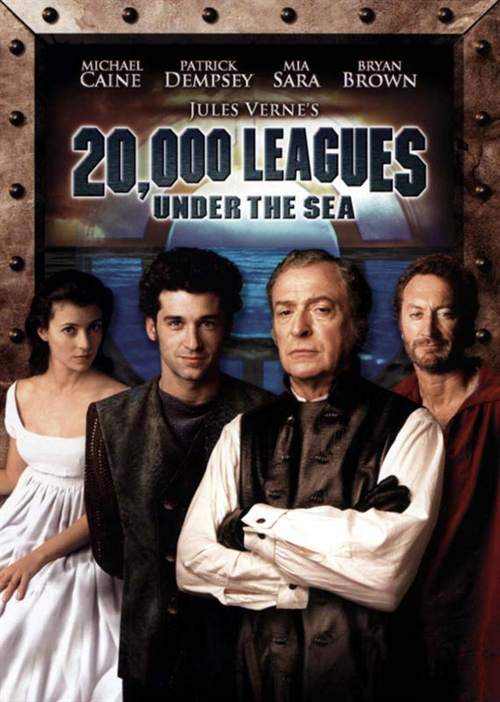

《海底两万里》被多次改编为影视作品。

▲迪士尼经典影片《海底两万里》(1954),由理查德·弗莱彻导演, 柯克·道格拉斯、詹姆斯·梅森、保罗·卢卡斯等主演。

▲美国影片《海底两万里》(1997),由罗德·哈迪导演,迈克尔·凯恩、帕特里克·德姆西、米娅·萨拉等主演。

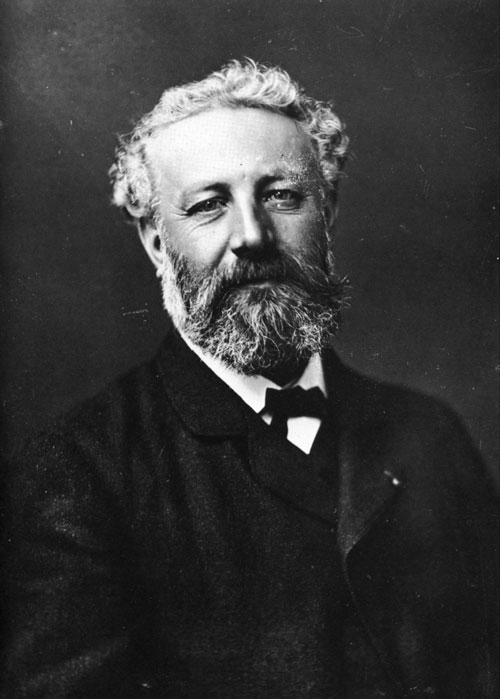

儒勒·凡尔纳(Jules Gabriel Verne,1828—1905),19世纪法国小说家,被称为“科幻小说之父”。

凡尔纳出生于法国南特的一个律师家庭,童年时就痴迷地理书籍和航海故事,甚至曾试图偷渡远航印度,被家人追回后只能“躺在床上用幻想旅行”。他早年在巴黎学习法律,结识大仲马后开始文学创作,最终违抗父亲意愿放弃法律。1863年,凡尔纳历经16次退稿的《气球上的五星期》在第17家出版社终获出版,由此开启与出版商赫泽尔长达四十余年的合作。

凡尔纳一生创作非常勤奋,完成了由66部作品组成的《在已知和未知的世界中奇的漫游》系列。其中《格兰特船长的儿女》《海底两万里》《神秘岛》“三部曲”,《气球上的五星期》《地心游记》《八十天环游地球》等作品脍炙人口,至今仍受到广泛欢迎。

据联合国教科文组织统计,凡尔纳的作品被翻译成4751种语言版本,仅次于英国侦探小说家阿加莎·克里斯蒂。在法国,2005年被定为凡尔纳年,以纪念他百年忌辰。

图书馆馆藏链接:

《海底两万里》,[法]儒勒·凡尔纳/著,沈国华/译,译林出版社,2019年。

《海底两万里》,[法]儒勒·凡尔纳/著,杨松河/译,上海译文出版社,2007年。