《战争与和平》是俄国作家列夫·托尔斯泰创作的长篇小说,被视为世界文学史上最伟大的作品之一。

《战争与和平》的故事从1805年俄国与拿破仑的战争前夕开始。彼得堡的贵族沙龙里,年轻军官安德烈·博尔孔斯基厌倦了空虚的社交生活,怀着建功立业的抱负奔赴战场。与此同时,性格憨厚的私生子皮埃尔·别祖霍夫意外继承了巨额遗产,成为社交场上的焦点,却因缺乏人生目标而陷入迷茫。莫斯科的罗斯托夫伯爵家充满活力,少女娜塔莎在家庭舞会上展现天真烂漫的性格,她的哥哥尼古拉则怀着对沙皇的忠诚加入骠骑兵。

1805年的奥斯特利茨战役成为重要转折点。安德烈在战场上高举军旗冲锋时中弹重伤,躺在血泊中仰望天空,开始反思战争的意义。皮埃尔因婚姻不幸卷入决斗,险些丧命后转向宗教寻求心灵慰藉。罗斯托夫家的财务危机逐渐暴露,尼古拉从战场归来后不得不面对家族衰落的现实。

和平时期的1810年,安德烈与娜塔莎订婚,但这段关系因阿纳托尔·库拉金的介入出现裂痕。花花公子阿纳托尔用甜言蜜语诱惑了涉世未深的娜塔莎,导致她冲动地决定私奔。尽管私奔计划最终败露,婚约的破裂仍给双方带来沉重打击。安德烈带着伤痛重返军营,娜塔莎则陷入深深的自责,这场情感风暴成为她成长的重要转折。

1812年拿破仑入侵俄国,战争全面爆发。安德烈重返战场,在博罗金诺战役中受致命伤,临死前与前来照料的娜塔莎达成和解。皮埃尔混入前线想体验战争,目睹惨烈场面后被捕,在战俘营中领悟到生命的本质。莫斯科大火期间,罗斯托夫家放弃财产帮助运送伤员,经历情感挫折后的娜塔莎在危难中展现出惊人的勇气与责任感。库图佐夫元帅主动放弃莫斯科的战略决策,与普通士兵的英勇抗争共同扭转了战局。

战后,幸存者们重建生活。安德烈的妹妹玛丽亚与尼古拉·罗斯托夫结婚,两个没落家族通过联姻重获新生。皮埃尔历经磨难后与娜塔莎结为夫妻,在乡村过着平静生活,但心中仍关注着社会变革的暗流。故事尾声延伸到1820年,安德烈的儿子尼古连卡逐渐长大,皮埃尔参加秘密集会的身影暗示着十二月党人运动的萌芽……托尔斯泰通过这些人物的命运起伏,展现了战争与和平交织下个人与历史的复杂关系。

托尔斯泰创作《战争与和平》的过程堪称一场思想与艺术的漫长跋涉。这部作品的诞生并非源于明确的文学计划,而是随着作者对历史与人性认知的深化逐渐成型。1856年,托尔斯泰最初构思的是一部以十二月党人起义为背景的中篇小说,试图探讨贵族知识分子在历史变革中的命运。但随着研究的深入,他发现必须回溯到更早的1812年卫国战争才能理解十二月党人精神的根源,这种历史纵深的需求最终将创作推向鸿篇巨制的轨道。

为还原历史真实,托尔斯泰耗费六年时间沉浸于档案研究。他不仅系统梳理了1805-1820年间俄法两国的军事档案、外交文书,还走访了博罗金诺战场遗址,测量地形并记录气象数据。莫斯科鲁缅采夫博物馆的史料、家族长辈口述的战争记忆,甚至沙皇亚历山大一世的书信抄本都被纳入创作素材。这种近乎偏执的考据态度,使小说中拿破仑进入莫斯科的具体日期都能与历史记载精确吻合。

创作过程中最艰难的突破在于叙事结构的革新。托尔斯泰最初尝试以传统编年史形式铺陈,但在1864年的手稿中突然划掉已完成的章节,转而采用多线并行的复调叙事。他将虚构的罗斯托夫、博尔孔斯基家族与真实历史人物交织,通过沙龙对话、战场描写与哲学论述的三重变奏,构建出立体化的历史图景。这种突破性结构导致手稿反复修改,仅开头部分就重写了十五次,书房地板上常散落着被揉皱的纸团。

小说中关于历史决定论的哲学思考,源自托尔斯泰在创作期间的思想激荡。1865年夏,他在亚斯纳亚·波利亚纳庄园的苹果树下与友人激烈辩论自由意志问题,这场争论直接催生了书中安德烈公爵在奥斯特利茨战场仰望天空的经典场景。随着写作推进,作者越来越频繁地在叙事中插入大段历史哲学论述,这种文体的混杂性曾让初版校样显得支离破碎,最终通过调整章节节奏实现了思想性与文学性的平衡。

在最后的定稿阶段,托尔斯泰展现出惊人的语言掌控力。他删除了大量过于直白的政治隐喻,将原本带有论战色彩的十二月党人线索隐入尾声,转而通过娜塔莎的舞蹈、皮埃尔被俘经历等生活化场景传递深层思考。1870年完成的终稿比初稿缩减了三分之一,但思想密度却成倍增长,这种精炼过程如同将沸腾的金属反复淬火,最终锻造出史诗的永恒光泽。

值得一提的是,托尔斯泰的妻子索菲亚在丈夫创作《战争与和平》的十三年间,以近乎殉道般的奉献成为这部史诗的隐形缔造者。她不但养育孩子,照料托尔斯泰的起居,还负责誊写被丈夫涂改得面目全非的手稿。总计4800页的手稿,她完整誊抄过七遍。

《战争与和平》的思想深度与艺术价值,体现在它对历史本质的探索和对人性真实的刻画。托尔斯泰通过宏大的叙事框架提出核心问题:究竟是谁在推动历史前进?小说以1812年俄法战争为背景,用大量篇幅对比了拿破仑的“天才战略”与库图佐夫的“无为而治”。当拿破仑精心策划的莫斯科占领计划沦为泡影时,托尔斯泰揭示了一个颠覆性的观点——历史并非由英雄创造,而是无数普通人意志的集合。库图佐夫看似消极的撤退决策,实则是顺应了士兵和农民保卫家园的本能,这种对民间力量的信任贯穿全书。皮埃尔在战俘营与农民普拉东的对话,更是将这种思想具象化:普拉东用朴素的宿命论解释人生,反而让饱读诗书的皮埃尔找到了内心的平静。

在艺术表现上,小说打破了传统长篇小说的叙事规则。四大家族的命运线看似平行发展,实则通过战争与和平的交替场景紧密交织。安德烈在奥斯特利茨战场负伤后对天空的凝视,与同一时刻彼得堡舞会上娜塔莎的旋转形成强烈对照;莫斯科大火中皮埃尔混乱的刺杀计划,与千里之外库图佐夫在菲利村军事会议上打盹的画面互为注解。托尔斯泰擅长用生活细节解构宏大叙事:鲍罗金诺战役的描写不仅呈现了硝烟与炮火,更聚焦于士兵靴子里爬出的甲虫、战马倒地时肠肚的腥臭;贵族沙龙里的政治高谈阔论,总会被打翻的茶具或女士们汗湿的后背打断。这种将史诗性事件与日常琐碎并置的手法,让历史变得可触可感。

小说对人物心理的刻画达到了惊人的深度。娜塔莎从天真少女到成熟母亲的转变,通过三次月夜场景层层递进:13岁时在奥特拉德诺耶庄园的临窗歌唱,18岁被退婚后在莫斯科宅邸的失眠徘徊,28岁成为母亲后在乡间夜哺的宁静,这些月光下的独处时刻构成了她精神成长的三重奏。安德烈两次看见老橡树的场景更是经典的心理描写:第一次是在妻子去世后的绝望期,枯槁的橡树印证了他对生命的冷漠;第二次是在与娜塔莎相遇后的重生期,新绿的枝叶唤醒了他对爱的渴望。托尔斯泰甚至为次要人物设计了完整的心理轨迹,比如索尼娅对尼古拉无望的守候,老罗斯托夫伯爵破产前的自欺欺人,都展现出惊人的真实感。

在文体创新方面,这部作品模糊了小说与历史的界限。托尔斯泰将真实历史文献(如亚历山大一世的诏书、拿破仑的作战命令)与虚构情节无缝衔接,用近200个有据可查的真实人物为虚构故事搭建骨架。他大胆地在叙事中插入长篇历史哲学论述,例如第二卷结尾对“历史动力”的分析,第四卷对“偶然与必然”的探讨。这些看似突兀的议论实则与人物命运紧密呼应:当皮埃尔在战后思考社会变革时,读者会发现他的困惑早已在作者的哲学篇章中找到伏笔。这种文体的混杂性曾引发争议,却恰恰成就了作品的独特魅力——它既是个体命运的故事集,也是关于人类历史的沉思录。

战争与和平的辩证关系渗透在全书每个角落。托尔斯泰用“和平”时期的舞会、狩猎、婚约破裂,揭示人性中的虚荣与欲望;用“战争”场景中的兄弟情谊、自我牺牲,展现人性中的崇高与温暖。当娜塔莎在伤员运输车上展现勇气,当皮埃尔在战俘营获得精神觉醒,当玛丽亚在父亲尸体旁学会宽恕,这些在极端环境下迸发的人性光辉,最终超越了战争与和平的简单对立。小说结尾处,经历沧桑的皮埃尔与娜塔莎在乡间炉火旁的对话,与开篇彼得堡沙龙的浮华形成闭环,暗示着生命的真谛不在历史的惊涛骇浪中,而在平凡生活的细水长流里。

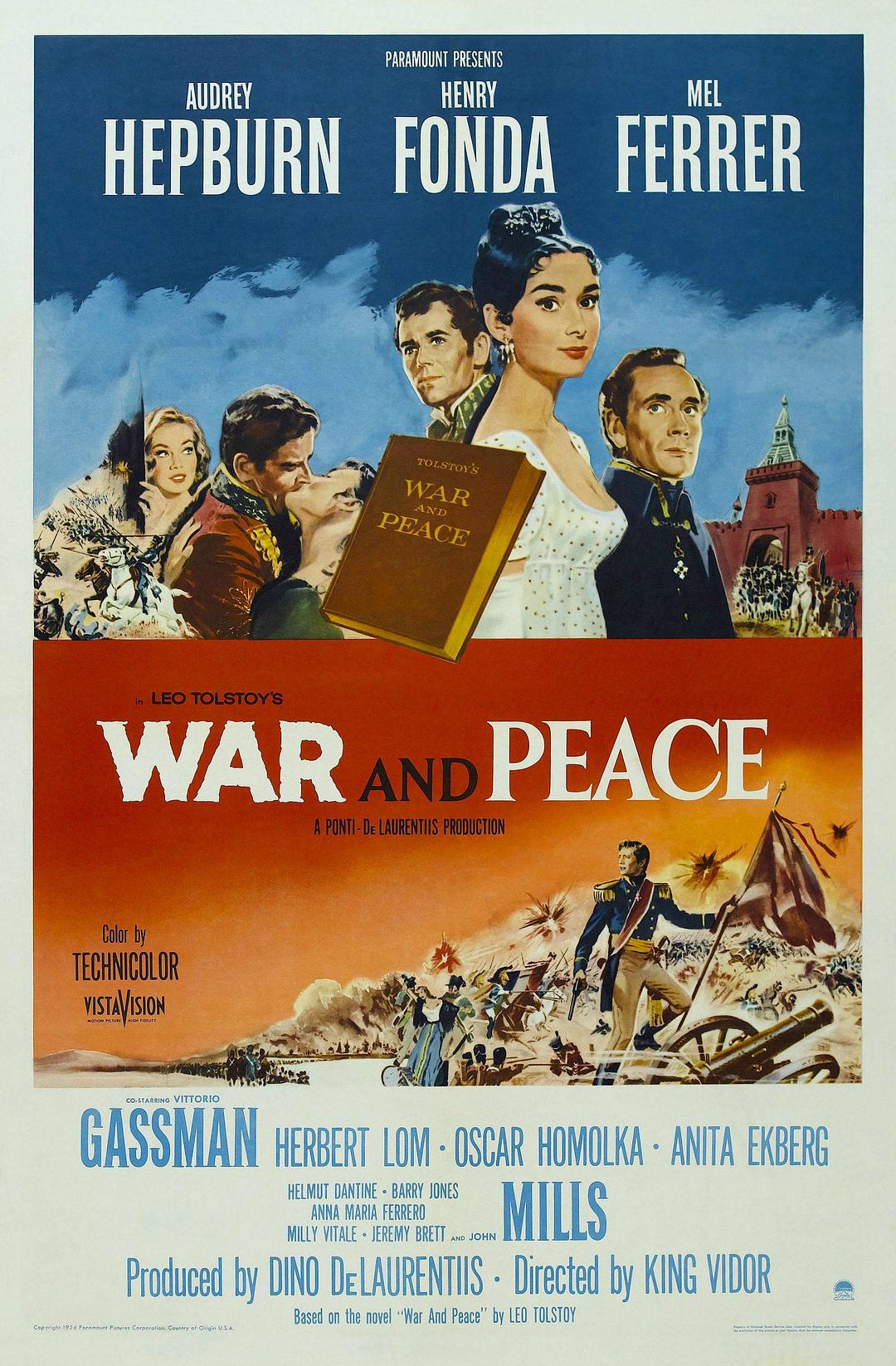

《战争与和平》曾多次被搬上大银幕,但要还原原著深邃的思想和恢宏的气势,无疑是一件难于上青天的任务,目前尚没有哪一部改编影视作品能与原著媲美。

美国、意大利改编电影《战争与和平》(1956),由金·维多执导,奥黛丽·赫本、亨利·方达、梅尔·费勒等主演。

奥黛丽·赫本饰演的娜塔莎,给观众留下深刻印象。

原苏联改编电影《战争与和平》(1966),由谢尔盖·邦达尔丘克导演,柳德米拉·萨维里耶娃、谢尔盖·邦达尔丘克、维亚切斯拉夫·吉洪诺夫等人主演。影片长达427分钟。

本片是世界影史上动用临时演员最多的影片之一,群众场面调动了两个军的兵力,超过15000名战士。此外,本片的战争场面还消耗了23吨炸药、4万公升煤油、15000枚手榴弹、2000只爆破筒以及1500发炮弹。

列夫·托尔斯泰

列夫·尼古拉耶维奇·托尔斯泰(1828—1910)的一生跨越了俄国农奴制改革到十月革命前的动荡年代,其人生轨迹与文学创作深刻反映了19世纪俄国的社会变革。1828年8月28日,他出生于图拉省亚斯纳亚·波利亚纳庄园,母亲出自沃尔孔斯基公爵家族,这个显赫的贵族世家后来成为《战争与和平》中博尔孔斯基家族的原型。父母早逝后,托尔斯泰由虔信宗教的姑母监护长大,童年时期对信仰的困惑与庄园农奴的生活观察,埋下了他日后思想矛盾的种子。

1844年进入喀山大学后,托尔斯泰先修东方语言,后转法律系,但刻板的课程与他对生命意义的追问产生激烈冲突。1847年辍学回乡,试图改善农奴生活的改革尝试以失败告终,这段经历催生了《一个地主的早晨》(1856)。小说主人公聂赫留朵夫在农庄遭遇的挫败,精准预言了1861年农奴制改革后俄国农村的深层矛盾。1851年随兄长加入高加索驻军,在车臣边境的五年军旅生涯中,他完成了自传体三部曲《童年》《少年》《青年》(1852-1856)。这些作品开创性地运用“心灵辩证法”,将贵族少年的细微心理波动与俄国社会的道德困境交织,被屠格涅夫誉为“俄国文学从未见过的心理显微镜”。

1854年主动请调克里米亚战场,在塞瓦斯托波尔保卫战中担任炮兵连长。战壕里写就的《塞瓦斯托波尔故事集》(1855-1856)彻底颠覆了战争文学的传统:没有英雄主义的颂歌,只有士兵靴筒里的跳蚤、垂死者肠肚的腥臭,以及法国炮弹掀起的黑土如何覆盖俄军尸体。这种“肮脏现实主义”的笔法震惊文坛,连沙皇亚历山大二世都为之动容,亲自下令将小说译成法文。这段军旅经历不仅为《战争与和平》的战争场景提供了血肉,更塑造了他对历史本质的思考——后来小说中关于“库图佐夫与拿破仑谁更伟大”的著名论述,在此已见端倪。

1862年与宫廷医生之女索菲亚·别尔斯结婚,开启了创作黄金期。在妻子协助下,托尔斯泰耗时六年(1863-1869)完成《战争与和平》。这部百科全书式的史诗动用了522个角色,其中历史真实人物达200余人。为还原1812年战争细节,他亲自测量博罗金诺战场坡度,研究拿破仑书信原件,甚至为虚构人物编写完整年谱。小说创造性地将哲学论述融入叙事,安德烈负伤仰望天空的场景,源自作者在高加索战役中险些丧命的体验;皮埃尔的精神探索之路,则暗合托尔斯泰本人对生命意义的求索。该书出版后引发欧洲文坛震动,福楼拜赞叹:“这是莎士比亚级的天才之作!”

1873年着手创作《安娜·卡列尼娜》时,托尔斯泰已步入思想转折期。小说双线叙事中,安娜的爱情悲剧与列文的农庄改革形成深刻对照。为准确描写赛马场景,他连续三周凌晨前往莫斯科赛马场观察,最终写就安娜目睹渥伦斯基坠马时的心理崩塌。书中列文对死亡的恐惧与对信仰的追寻,直接反映了作者当时的精神危机。陀思妥耶夫斯基评价这部作品“将人性深渊照得透亮”,其开篇名句“幸福的家庭都是相似的”至今仍是全球引用率最高的文学格言之一。

1881年的精神巨变彻底改变了托尔斯泰的创作方向。完成《忏悔录》后,他宣布放弃文学创作,转而撰写宗教与道德论文,但内心矛盾催生出更具批判性的文学作品。1886年的《伊凡·伊里奇之死》以冷峻笔法解剖官僚的临终觉醒,卡夫卡称其“揭示了现代人最深的生存恐惧”;1899年完成的《复活》凝聚了他晚年的社会批判,为描写监狱场景,71岁的作家戴着镣铐体验囚犯生活,书中对司法腐败的揭露直接推动了俄国刑事制度改革。这部作品引发的宗教批判导致托尔斯泰被东正教会革除教籍,却使其成为全球社会改革者的精神指南。

晚年的托尔斯泰将文学理想付诸社会实践:他创办农民学校,编写的《识字课本》(1872)包含629篇寓言和科学故事,其中《人需要多少土地》通过农民帕霍姆的贪婪悲剧,成为世界文学史上最著名的道德寓言之一。

1910年10月28日深夜,82岁的作家为彻底践行“放弃私有财产”的理念离家出走,十天后病逝于阿斯塔波沃火车站。他的坟墓没有十字架、墓碑或墓志铭,却被称为“世间最美的坟墓”(茨威格)。

图书馆馆藏链接:

《战争与和平》,[俄]列夫·托尔斯泰/著,草婴/译,江苏凤凰文艺出版社,2019年。

《战争与和平》,[俄]列夫·托尔斯泰/著,张捷/译,商务印书馆,2021年。

《战争与和平》,[俄]列夫·托尔斯泰/著,娄自良/译,上海译文出版社,2010年。