《哈克贝利·费恩历险记》是美国作家马克·吐温于1885年出版的长篇小说,它是《汤姆·索亚历险记》的续集,更是美国文学史上具有里程碑意义的现实主义作品。小说以密西西比河为舞台,通过少年哈克与黑奴吉姆的逃亡旅程,展现了19世纪美国南方社会的众生相,同时深刻探讨了自由、种族与人性等永恒命题。

故事始于哈克被寡妇道格拉斯收养后对“文明生活”的抗拒。他逃离酗酒暴力的父亲,伪造死亡现场后躲藏至杰克逊岛,意外遇见为躲避被贩卖命运而逃亡的黑奴吉姆。两人结伴乘木筏顺流而下,试图前往自由州。途中他们遭遇骗子“国王”与“公爵”,被迫卷入一系列欺诈事件;又目睹家族仇杀、私刑暴力等社会乱象。当吉姆被骗子出卖后,哈克与意外出现的汤姆·索亚联手营救,最终揭晓吉姆早已通过原主人遗嘱获得自由。故事以哈克拒绝再度被“文明驯化”,决心前往印第安领地追求自由收尾。

小说通过逃亡主线展开三重批判:其一,以哈克撕毁告发信时“下地狱就下地狱吧”的著名独白,揭露蓄奴制与种族歧视的道德荒谬性。吉姆作为黑奴却展现出超越白人的勇气与善良,直接颠覆了当时社会对黑人群体的刻板印象。其二,借寡妇道格拉斯对哈克的“教化”与岸上社会的伪善宗教活动,讽刺所谓“文明”实则充满虚伪与压迫。其三,密西西比河的漂流成为自由精神的象征——木筏上建立的平等关系,与岸上充斥着欺骗、暴力的社会形成尖锐对比。

马克·吐温开创性地使用密苏里方言、黑人俚语及西南部粗野方言,打破传统文学语言的精英化桎梏。例如吉姆的语言生动体现了黑人口语特征,而哈克的叙述中夹杂“ain’t”等非标准语法,增强真实感和幽默感。这开创了美国文学本土化风格。从文学史角度看,美国文学从此摆脱了英国文学的束缚,走上了独立发展的道路。因此,海明威断言:“一切现代美国文学都来自这本书”,艾略特将其与《堂吉诃德》《哈姆雷特》并列,都是敏锐地发现了这部作品在文学史上划时代的意义。

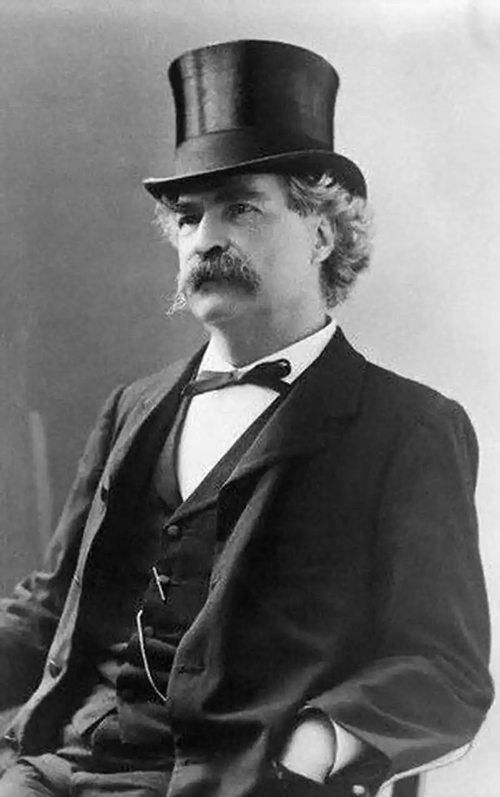

▲马克·吐温

马克·吐温(Mark Twain,1835—1910),美国批判现实主义文学的奠基人、作家和演说家,被誉为“文学史上的林肯”。

马克·吐温原名萨缪尔·兰亨·克莱门,出生在美国密苏里州佛罗里达的乡村。他的父亲是收入微薄的律师,家中兄弟姐妹众多,生活拮据。12岁时父亲去世,他被迫辍学谋生,做过印刷学徒、排字工,后来在密西西比河上担任水手和领航员。这段经历不仅让他接触到底层社会的真实面貌,也为他日后的文学创作积累了丰富的素材。

他的笔名“马克·吐温”源自密西西比河上的水手术语,意为“水深两英寻”,象征安全航行。这一职业经历不仅塑造了他对河流的深厚情感,也让他目睹了奴隶制下的社会矛盾,这些后来成为他作品中反复探讨的主题,比如《汤姆·索亚历险记》和《哈克贝利·费恩历险记》中的南方小镇与种族问题。值得一提的是,马克·吐温是色盲,但他将这一缺陷转化为社交中的幽默自嘲,展现了他乐观的性格。

马克·吐温的文学创作始于记者生涯。1865年,短篇小说《卡城名蛙》的发表让他崭露头角,此后他逐渐转型为职业作家。他的作品风格经历了从轻松幽默到尖锐讽刺的转变。早期作品如《汤姆·索亚历险记》以童年冒险为线索,充满对自由的向往;而《镀金时代》和《败坏了哈德莱堡的人》则深刻揭露了美国社会的贪婪、伪善与道德沦丧。海明威曾评价《哈克贝利·费恩历险记》为“第一部真正的美国文学”,除了展现了深刻的人道主义关怀,还创造性地使用方言和俚语,打破了传统文学语言精致化的桎梏。

除了小说,马克·吐温还以游记和演讲闻名。他的《傻子旅行》记录了对欧洲和中东的观察,幽默中暗含对西方文明的批评。晚年因投资失败破产后,他通过全球巡回演讲偿还债务,这种坚韧与责任感成为他人格魅力的又一注脚。他的家庭生活充满波折,长子早夭、妻子和女儿相继离世,这些苦难让他的后期作品蒙上了一层悲观色彩。

马克·吐温被誉为“文学史上的林肯”,威廉·福克纳称他是“第一位真正的美国作家”。他的语言融合方言与口语,擅长以第一视角刻画普通人的挣扎与觉醒,既诙谐又犀利。2006年,他被《大西洋月刊》评为“影响美国的100位人物”第16名,足见其跨越时代的文化影响力。

图书馆馆藏链接:

《哈克贝利·费恩历险记》,[美]马克·吐温/著,徐成时/译,人民文学出版社,1989年。

《哈克贝里·芬历险记》,[美]马克·吐温/著,张万里/译,上海译文出版社,2002年。

《赫克尔贝里·芬历险记》,[美]马克·吐温/著,许汝祉/译,译林出版社,1998年。