《德伯家的苔丝》是英国作家托马斯·哈代的长篇小说代表作,首次出版于1891年,属于“威塞克斯系列”作品之一。小说以19世纪末英国农村为背景,通过女主人公苔丝的悲剧命运,深刻揭露了资本主义工业化对传统农业社会的冲击,以及宗教伦理、阶级压迫和性别不平等对人性的摧残。

苔丝出生于贫苦小贩家庭,因父母得知家族曾是贵族德伯氏的后裔,便让她去富户德伯家“攀亲”。在那里,她被少爷亚历克诱奸并怀孕。孩子夭折后,苔丝离家到牛奶厂工作,与牧师之子安吉尔·克莱尔相恋结婚。新婚之夜,苔丝坦白过往,却遭丈夫抛弃。克莱尔远走巴西后,苔丝为生计被迫与亚历克同居。多年后克莱尔悔悟归来,苔丝在绝望中杀死亚历克,最终被处以绞刑。

小说揭示了资本主义入侵农村后小农经济的瓦解,以及底层人民在工业化浪潮中的困顿。苔丝的悲剧不仅是个人遭遇,更是时代缩影。

哈代以副标题“一个纯洁的女人”挑战维多利亚时代的贞操观念,揭示了那个时代的女性困境。在小说中,亚雷克代表肉体的暴力掠夺,克莱尔象征精神层面的压迫,两者共同构成对女性的“绞杀”。因此小说也被视为女性主义文学的先声。

小说带有浓郁的宿命论色彩。哈代通过苔丝的挣扎与毁灭,表达了对人类无法抗衡命运巨网的悲观思想。

《德伯家的苔丝》取得了很高的艺术成就。

哈代通过细腻的自然描写,将苔丝的人生阶段与季节变化相呼应:春日的舞会象征她的青春活力,牛奶厂的牧场白雾映衬她的纯真,而昏暗的森林暗示罪恶的滋生,荒凉的棱窟槐则预示命运的寒冬。这些场景不仅是背景,更成为人物情感的延伸——比如苔丝与克莱尔相恋时的田园风光短暂地承载了希望,而绞刑台的黎明则交织着毁灭与新生的复杂隐喻。

象征手法贯穿全篇,既有直观的色彩对比,也有隐晦的意象关联。苔丝的红发带、亚雷家宅的深红墙壁与绞刑后的血点共同暗示暴力与情欲,而婚礼白纱、牛奶厂的白雾则强调她未被玷污的纯洁本质。老马“王子”的死亡预示家庭经济崩溃,悬石坛的古老巨石象征传统社会对个体的压迫,河流与道路的意象则隐喻人生坎坷与宿命轮回。

心理刻画上,哈代用动作细节替代冗长独白,精准捕捉人物矛盾。苔丝在新婚夜坦白前反复整理信件、偷瞥克莱尔表情的细微动作,暴露了她的自卑与恐惧;克莱尔在巴西患病时对孤寂环境的描写,外化了他精神层面的悔悟过程。尤其苔丝刺杀亚雷前的沉默与突然爆发,以肢体语言替代语言宣泄,凸显被压迫者的绝望反抗。

作为哈代“性格与环境小说”的巅峰之作,《德伯家的苔丝》融合了现实主义的批判力度与现代主义的艺术探索,被公认为19世纪英国文学的代表性经典。

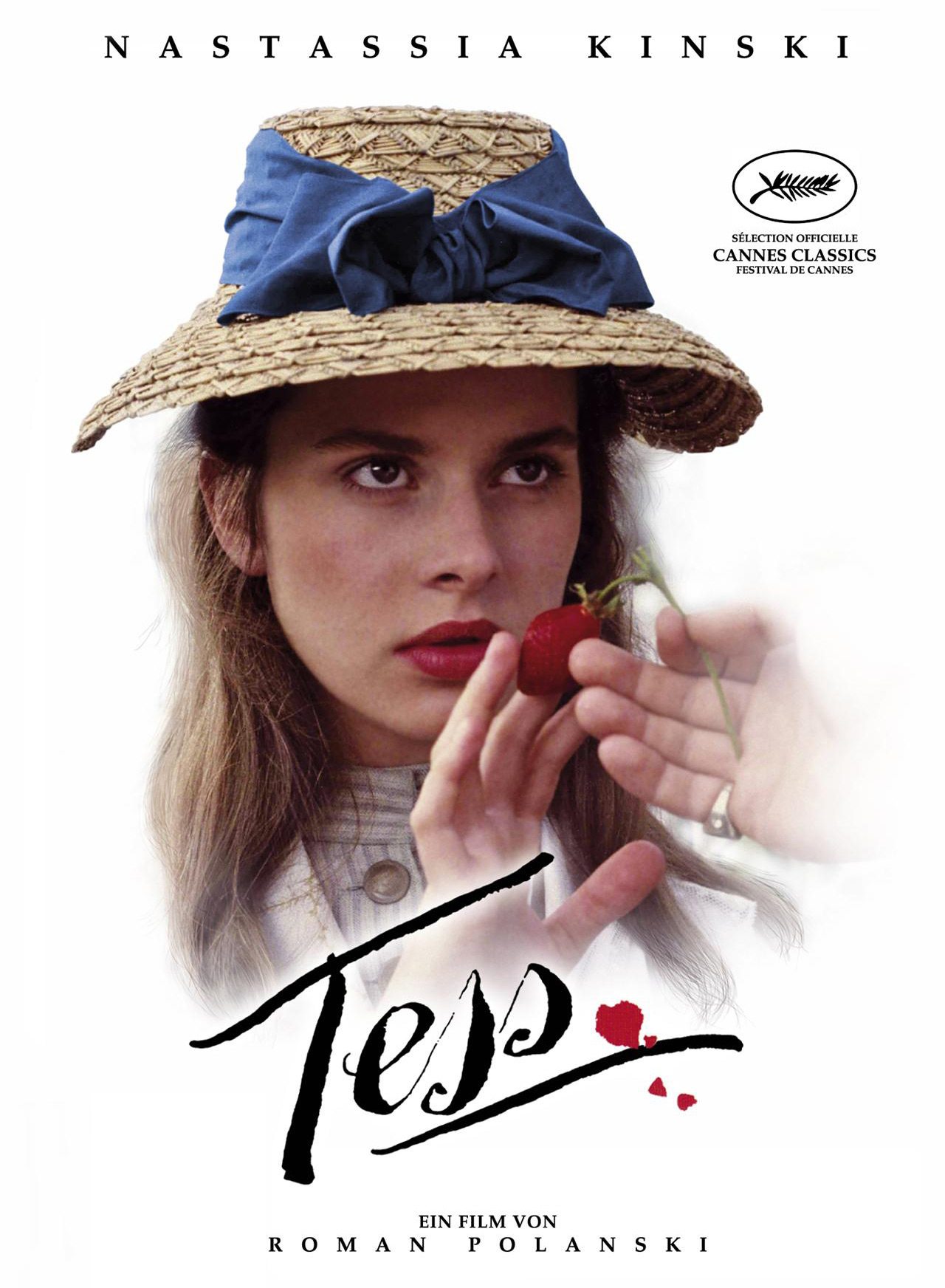

《德伯家的苔丝》多次被搬上银幕,其中波兰斯基执导的1979年版本较为著名。

▲电影《苔丝》(1979),由罗曼·波兰斯基导演, 约翰·科林、托尼·丘奇、娜塔莎·金斯基等主演。

▲托马斯·哈代

托马斯·哈代(Thomas Hardy,1840—1928)是英国文学史上跨越维多利亚时代与现代主义的重要作家,以深刻的社会批判、自然主义风格和对人类命运的探索著称。他出生于英国多塞特郡的乡村,父亲是石匠兼音乐爱好者,母亲则热爱文学,家庭环境中的民间故事与乡村文化成为他日后创作的基石。早年学习建筑并获奖的经历培养了他对结构与细节的敏感,但最终因对机械工作的厌倦转向文学,这一选择奠定了他作为“英国小说中的莎士比亚”的地位。

哈代的文学创作可分为三个阶段。早期以《绿荫下》《远离尘嚣》等田园小说为主,描绘乡村生活的和谐与工业文明对传统的冲击,隐含对社会变迁的隐忧。中期进入悲剧巅峰,《还乡》《卡斯特桥市长》等作品聚焦个人与环境的冲突,展现资本主义入侵下农村社会的瓦解,而《德伯家的苔丝》和《无名的裘德》则以赤裸的笔触揭露道德伪善与阶级压迫,尤其是苔丝“一个纯洁女人”的副标题直指社会偏见,引发巨大争议。晚期因《无名的裘德》遭舆论抨击而封笔小说,转向诗歌创作,出版《威塞克斯诗集》及史诗剧《列王》。

哈代虚构的“威塞克斯”地理空间是其文学宇宙的核心,以故乡多塞特郡为原型,既承载田园诗意,也记录传统社会的消亡。他的作品充满自然主义与宿命论色彩,人物常陷于无法抗拒的命运困境,如苔丝被道德枷锁摧毁,裘德因出身限制理想破灭。他的语言质朴却充满哲思,擅长以自然景观烘托心理。

哈代晚年获牛津、剑桥等名校荣誉博士学位,1910年摘得英国文学成就奖。尽管生前因题材大胆备受争议,但其作品如今被公认为19世纪英国文学巅峰,深刻影响D.H.劳伦斯、弗吉尼亚·伍尔夫等后世作家。

图书馆馆藏链接:

《德伯家的苔丝》,[英]托马斯·哈代/著,张谷若/译,人民文学出版社,1984年。

《苔丝》,[英]托马斯·哈代/著,孙法理/译,译林出版社,2010年。