张爱玲的中篇小说《倾城之恋》创作于1943年,最初连载于《杂志》期刊,后被收入小说集《传奇》。故事以抗日战争时期的香港为背景,通过白流苏与范柳原的婚恋纠葛,展现了战争阴影下人性的脆弱与复杂,以及旧式家庭中女性的生存困境。这部作品以细腻的心理描写和独特的叙事风格,成为中国现代文学中探讨爱情与现实的经典之作。

白流苏是上海旧式大家庭的离婚女性,因前夫家暴选择离婚,带着赡养费回到娘家,却饱受兄嫂冷嘲热讽。妹妹宝络的相亲对象范柳原,一位留学归来的富家公子,意外对会跳舞的流苏产生兴趣。范柳原通过中间人徐太太邀请流苏前往香港,两人在试探与调情中展开情感博弈:流苏渴望婚姻以摆脱原生家庭的压迫,范柳原则追求不受约束的情爱关系。经历沙滩争执、深夜电话告白等波折后,流苏因未获婚姻承诺返回上海,却又在家庭压力下被迫妥协,重返香港成为范柳原的情妇。最终,香港沦陷的炮火打破两人僵局,在生死相依中结成夫妻,但婚姻的世俗本质消解了爱情的理想色彩。

张爱玲颠覆了传统“倾城倾国”的浪漫叙事,将爱情降格为生存博弈。这种对爱情本质的冷峻剖析,使作品超越通俗言情,成为对人性与时代的深刻隐喻。

小说揭示了封建男权社会中女性的生存悲剧。白流苏的挣扎体现了旧时代女性将婚姻视为唯一出路的无奈:她精于算计,用身体和情感换取长期饭票,却在战乱中意识到“钱财、地产皆不可靠”,唯有相依为命的“一刹那谅解”才是真实。张爱玲通过这场“倾城换婚姻”的荒诞,解构了传统爱情叙事中的浪漫想象。范柳原从情场游戏到接受婚姻的转变,并非出于深情,而是战争颠覆下对渺小个体命运的妥协。作品更深层地批判了封建家庭的冷漠专制与国民性中的势利虚伪,如白家兄嫂榨取流苏钱财后将其驱逐,映射出旧式伦理的崩塌。

小说叙事结构呈现“上海—香港—上海—香港”的循环,暗喻流苏在传统与现代间的徘徊。结局看似圆满,但张爱玲暗示婚姻可能重回庸俗:“十年八年”的期限和柳原重拾风流习惯的伏笔,形成开放式的苍凉余韵。

张爱玲巧妙融合中西文化元素,展现了中西合璧的叙事技巧。中国古典意象如“山阴山阳”的地理表述、白公馆的灰墙与胡琴声,构建了浓厚的传统氛围;同时,她运用弗洛伊德精神分析和意识流手法,如流苏在浅水湾灰墙下的梦境描写,以非理性、碎片化的语言呈现人物潜意识中的焦虑与虚无。战争场景的描写则带有现代主义的荒诞感:“成千上万人的死”成为促成婚姻的偶然背景,解构了传统“倾城倾国”的浪漫逻辑。

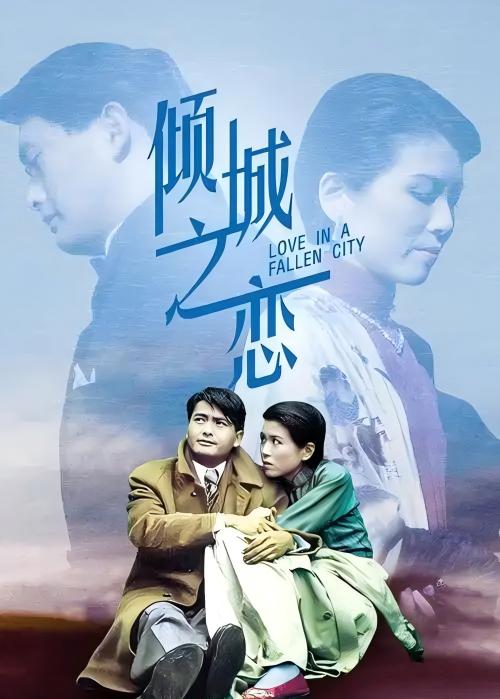

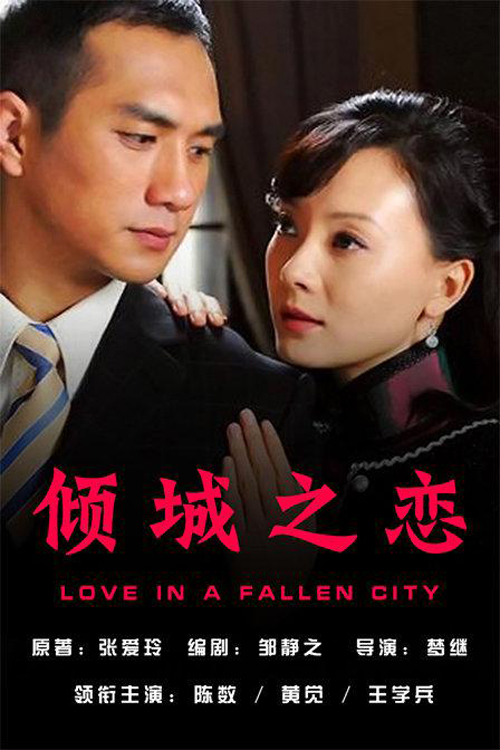

《倾城之恋》自出版以来,因其对爱情与生存的深刻探讨,成为影视改编的热门题材,较为出名的有2009年陈数、黄觉版电视剧,1984年许鞍华导演版电影,2021年万茜主演舞台电影版,2006年毛俊辉话剧版,香港林奕华实验剧场版等。

▲电影《倾城之恋》(1984),许鞍华导演,周润发、缪骞人等主演。

▲电视剧《倾城之恋》,梦继导演,陈数、黄觉等主演。

▲张爱玲

张爱玲(1920—1995),原名张煐,出生于上海一个显赫的官宦世家,祖父张佩纶是清末名臣,祖母李菊耦为李鸿章之女。她自幼展现文学天赋,七岁开始创作小说,十二岁在校刊发表作品。父母离异后,张爱玲随父亲生活,但家庭关系紧张,曾因与继母冲突被父亲囚禁半年,这段经历成为她日后作品中苍凉底色的重要来源。1939年她考入香港大学,却因太平洋战争爆发中断学业返回上海,这段动荡经历直接催生了《倾城之恋》等作品的创作。

1943年,张爱玲以《沉香屑·第一炉香》在上海文坛崭露头角,随后两年间密集发表《金锁记》《红玫瑰与白玫瑰》《倾城之恋》等代表作,形成独特的“张爱玲体”文学风格。她的小说以旧式家庭女性为主角,通过《金锁记》中曹七巧的黄金枷锁、《倾城之恋》里白流苏的婚姻博弈,深刻揭示封建男权社会对女性的压迫,开创了现代文学中女性心理书写的全新维度。其散文集《流言》则将世俗生活细节与哲理思考结合,既有对市井百态的细腻描摹,又包含对人性本质的冷峻剖析。

张爱玲的文学成就体现在对传统与现代的创造性融合。她既继承《红楼梦》等古典小说的叙事精髓,又引入弗洛伊德心理分析和现代主义手法。夏志清在《中国现代小说史》中称其为“现代中国最优秀最重要的作家”,认为她填补了五四文学对人性的书写空白。张爱玲1955年移居美国后创作量减少,但晚期作品《小团圆》《红楼梦魇》仍持续影响着华语文学。

张爱玲打破雅俗文学界限,将通俗言情升华为对文明与人性的哲学思考。她塑造的葛薇龙、白流苏等形象,成为解析中国现代都市女性生存困境的经典样本。

1995年她在洛杉矶孤独离世,骨灰撒入太平洋,但作品中关于人性异化与时代苍凉的洞见,仍在当代社会持续引发共鸣。

图书馆馆藏链接:

《倾城之恋》,张爱玲/著,北京十月文艺出版社,2019年。