曹禺的《原野》是中国现代话剧史上一部风格独特的作品。它创作于1937年,是曹禺继《雷雨》和《日出》之后推出的又一力作。这部戏剧将故事背景从曹禺之前所擅长的都市客厅转向了广袤而压抑的农村原野,讲述了一个交织着血海深仇、爱欲挣扎与灵魂拷问的悲剧。剧中,青年农民仇虎带着满腔仇恨从狱中逃出,欲向害得他家破人亡的恶霸地主焦阎王复仇,然而归来却发现仇人已死。于是,复仇的矛头便扭曲地指向了焦阎王的儿子——他儿时的好友、善良懦弱的焦大星,以及整个焦家。这场围绕“父债子偿”传统伦理而展开的复仇,并未带来快意恩仇,反而将所有人拖入了无法挣脱的命运泥沼和心灵炼狱。

故事的序幕在秋天傍晚沉郁的原野上拉开,仇虎跳下囚车,砸开脚镣,回到了这片承载着他痛苦记忆的土地。

第一幕,仇虎潜入焦家,与昔日的恋人花金子重逢。金子曾是仇虎的未婚妻,却被焦阎王逼迫嫁给了他的儿子焦大星。在焦家,金子饱受瞎眼婆婆焦母的虐待与猜忌,她的丈夫焦大星虽深爱她却性格软弱,无法在母亲与妻子之间起到调和作用,反而使其夹缝中的生存更为艰难。仇虎的出现,重新点燃了金子对爱情和自由的渴望,也搅动了焦家一潭死水般的压抑生活。

第二幕,冲突在焦家阴森的堂屋内持续升级。仇虎与金子旧情复燃,计划一同逃离。焦母敏锐地察觉到威胁,她用尽手段,试图控制局面甚至加害仇虎。仇虎在“父债子还”的观念驱使下,内心经过激烈的挣扎,最终杀死了无辜的焦大星。而焦母意图打死仇虎的铁杖,却误伤了自己的孙子小黑子。复仇以一种极端惨烈的方式完成,焦家也随之彻底崩塌。

第三幕,仇虎带着金子逃入黑森林,企图寻找那条通往“黄金铺地”的理想乐土的道路。然而,在这片象征心灵迷宫的黑暗中,仇虎因沉重的负罪感而精神崩溃,产生了种种幻觉——焦阎王的鬼影、地狱的判官、牛头马面等接连出现,不断对他进行着良心的审判。他们始终无法走出这片林子,最终,仇虎选择将生的希望留给怀有身孕的金子,委托她走向新生,自己则卧轨自尽,以死亡完成自我救赎。

《原野》远不止是一个简单的复仇故事。在其表层叙事之下,蕴含着曹禺对人性、命运和伦理困境的深刻哲学思考。剧本深刻地揭示了“复仇”这一行为的悖论。当复仇的对象消失,仇恨便失去了具体的载体,转而吞噬复仇者自身。仇虎向善良的焦大星复仇,使得他原本基于正义的复仇行为,演变成了一场新的罪恶,陷入了“冤冤相报何时了”的循环。这使得剧本超越了社会批判的层面,进入了人性与伦理的更深层探讨。

剧中人物对自由的追求也构成了重要的主题。金子犹如“原野”上的一团烈火,她泼野、妖冶,敢于反抗压迫,渴望挣脱封建家庭的桎梏,去往那“黄金铺路”的理想世界。她的形象与仇虎的毁灭形成对比,凸显了个体在强大压迫下追求解放的悲剧性,但也留下了一丝微弱的希望之光。

此外,剧本通过仇虎逃亡黑森林时产生的丰富幻觉,大量运用了象征和表现主义手法。黑森林本身就是仇虎内心恐惧、迷茫和负罪感的外化;而“铁轨”和“黄金之地”则是对未来出路的一种虚幻憧憬。这些手法将人物的内心冲突戏剧化地呈现在舞台上,极大地增强了作品的感染力和哲学意味。

在艺术上,《原野》展现了曹禺大胆的创新精神。他成功地将西方表现主义艺术手法与中国传统的审美习惯相结合,形成了独特的风格。尤为突出的是第三幕,曹禺明显借鉴了美国剧作家尤金·奥尼尔《琼斯皇帝》的表现主义技巧,通过层层叠现的幻象,将仇虎内心的恐惧、忏悔和挣扎淋漓尽致地展现出来。但这种借鉴并非简单模仿,而是融入了中国民间文化中关于地狱、阎罗、鬼魂等元素,使其更具本土特色。

剧中的人物塑造也极具张力,处于一种“极爱”与“极恨”的极端状态。仇虎既承载着深重的苦难与原始的复仇力量,又无法摆脱善良本性的拷问;金子野性奔放,敢于追求所爱;焦母阴狠毒辣,如同隐伏的毒蛇;焦大星则善良懦弱,是封建家庭伦理下的牺牲品。这些人物共同构成了一幅充满矛盾和张力的戏剧图景。

曹禺的语言功力在《原野》中也得到了充分展现。无论是描写原野的沉郁、家庭的压抑,还是黑森林的神秘,他的舞台提示和人物台词都极富表现力和诗意,同时大量个性化且充满情感张力的对白,生动地揭示了人物的性格和心理。

《原野》自问世以来,其接受和评价经历了一个曲折的过程。在上演初期,由于其风格与前作《雷雨》《日出》的写实风格差异显著,剧中神秘色彩和象征手法的运用,使得不少评论者认为它偏离了现实主义轨道,甚至一度被视为曹禺创作生涯中的一次“失败”或“曲折” 。然而,随着时代发展和艺术观念的开放,尤其是上世纪80年代以后,《原野》的价值被重新发掘和认识。它先后被改编成歌剧、电影、川剧等多种艺术形式。近年来,北京人艺等剧团推出的多个舞台版本,也通过创新的导演手法和强大的演员阵容,不断赋予这部经典以新的生命力,证明了其跨越时代的艺术魅力。如今,《原野》已被公认为中国现代话剧的经典之作,是研究曹禺创作思想和中国话剧发展不可或缺的重要文本。

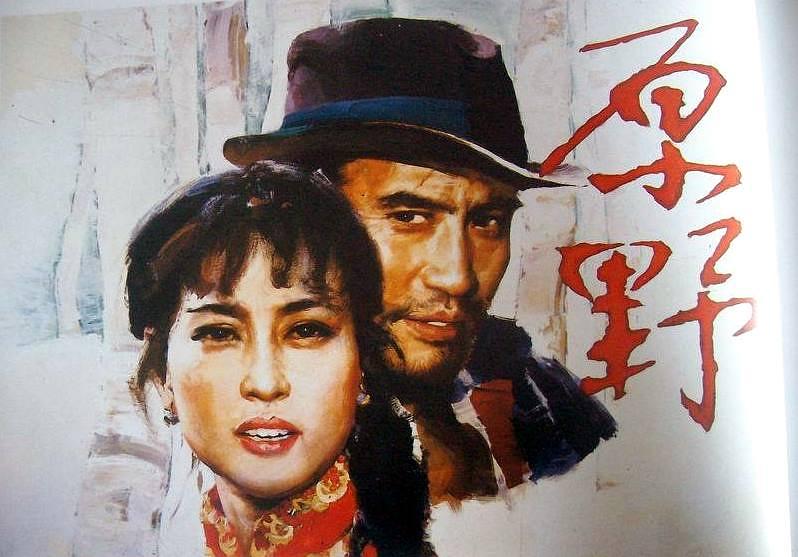

▲电影《原野》(1981),根据曹禺原著改编,由凌子导演,杨在葆、刘晓庆、胡世淼等主演。

曹禺,原名万家宝,1910年生于天津一个没落的封建官僚家庭。他自幼丧母,随继母出入戏院,深受中国传统戏曲的熏陶。在南开中学和清华大学求学期间,他大量接触并参与戏剧活动,深入研究了从古希腊悲剧到莎士比亚,以及易卜生、奥尼尔等西方戏剧大师的作品。这一切为他日后的戏剧创作打下了坚实的基础。1934年,年仅23岁的曹禺发表了处女作《雷雨》,一举震动文坛,被公认为是中国现代话剧成熟的标准。随后,他又创作了《日出》(1936年)和《原野》(1937年),这三部作品常被合称为他的“命运三部曲”。此后,他还写出了《北京人》(1940年)等优秀作品。曹禺的戏剧深刻暴露社会问题,反映现实生活,爱憎感情强烈,尤其善于描写悲剧人物及悲剧性的生活内涵,其作品标志中国话剧艺术的成熟,他也因此被誉为“中国的莎士比亚”。曹禺于1996年在北京逝世,但他留下的戏剧遗产至今仍在舞台上焕发着生机。

图书馆馆藏链接:

《原野》,曹禺,北京十月文艺出版社,2024年。

《曹禺经典戏剧选集》,曹禺,新华出版社,2010年。