《浮生六记》是清代文人沈复在嘉庆十三年(1808年)完成的自传体散文集,书名取自李白“浮生若梦,为欢几何”的诗意,暗喻人生漂泊如寄、欢愉短暂。全书以“记其实情实事”为原则,记录了作者与妻子陈芸的婚姻生活、家庭变故与山水游历。原书有六卷,后两卷《中山记历》《养生记道》经考证系后人伪作,前四卷为真本。

《浮生六记》是一部平凡生活的悲欢史诗。闺房之乐(卷一)是全书最动人的篇章。沈复以细腻笔触回溯与陈芸“两小无嫌”的情缘:幼年初见倾心,成婚后共赏沧浪亭月色,对酌吟诗,甚至七夕镌刻“愿生生死死为夫妇”印章为盟。陈芸的形象在此跃然纸上——她女扮男装看庙会,典当头钗换酒钱,设计“荷花茶”(将茶叶置荷花心熏香),更提出“布衣菜饭,可乐终身”的生活理想,被林语堂誉为“中国文学中最可爱的女人”。

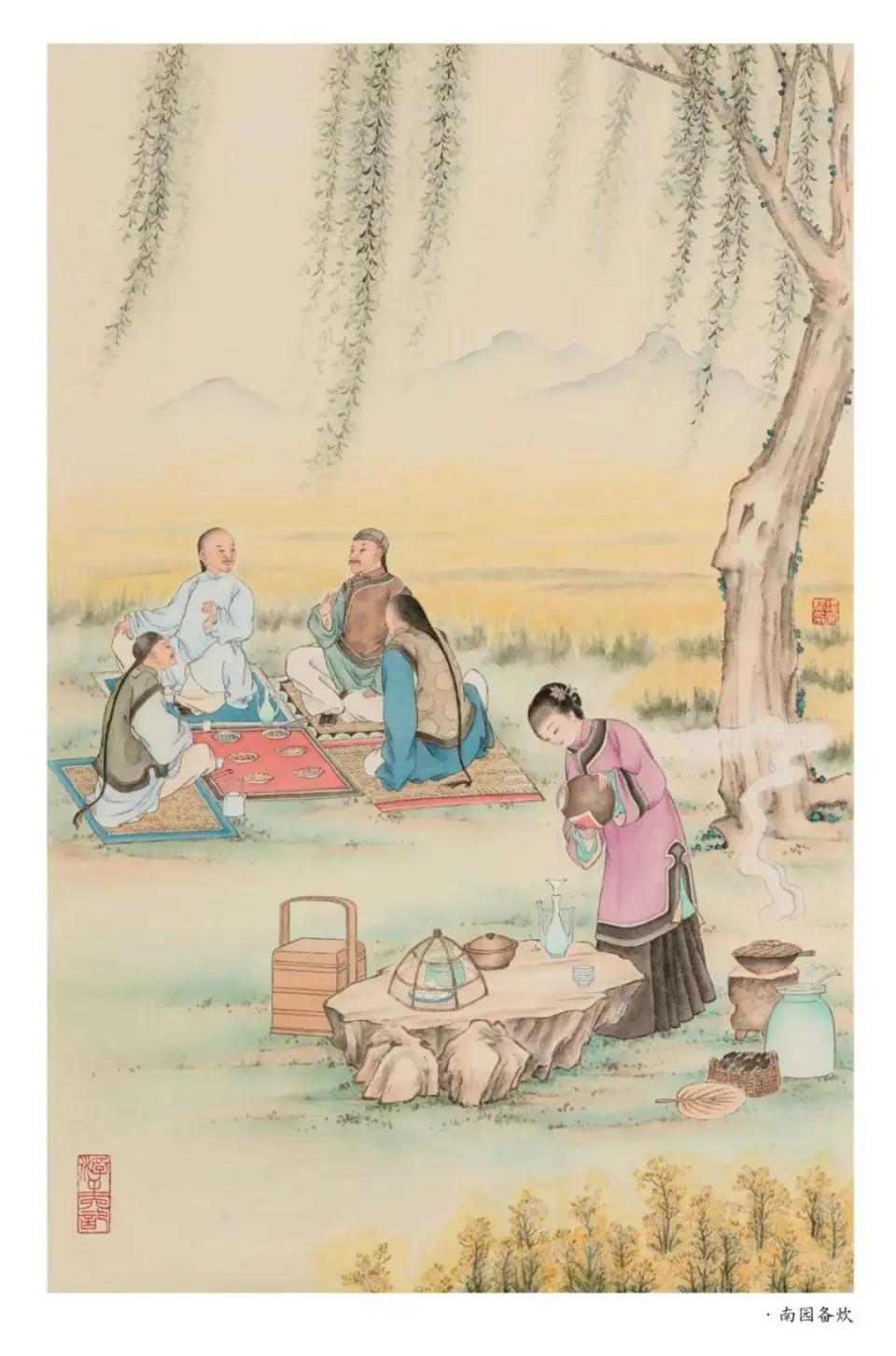

闲情之趣(卷二)则展露困境中的美学追求。夫妻寄居萧爽楼时,虽“中馈缺乏”,却以插花造景、虫鱼赏玩为乐。陈芸租馄饨担为南园游宴提供热食,沈复则与友人举办“花照”诗会,以白纸糊墙映竹影作画,将清贫日子过出诗意。此卷凸显二人“不以红尘易清福”的精神境界,亦反映清代文人“闲美学”的实践。

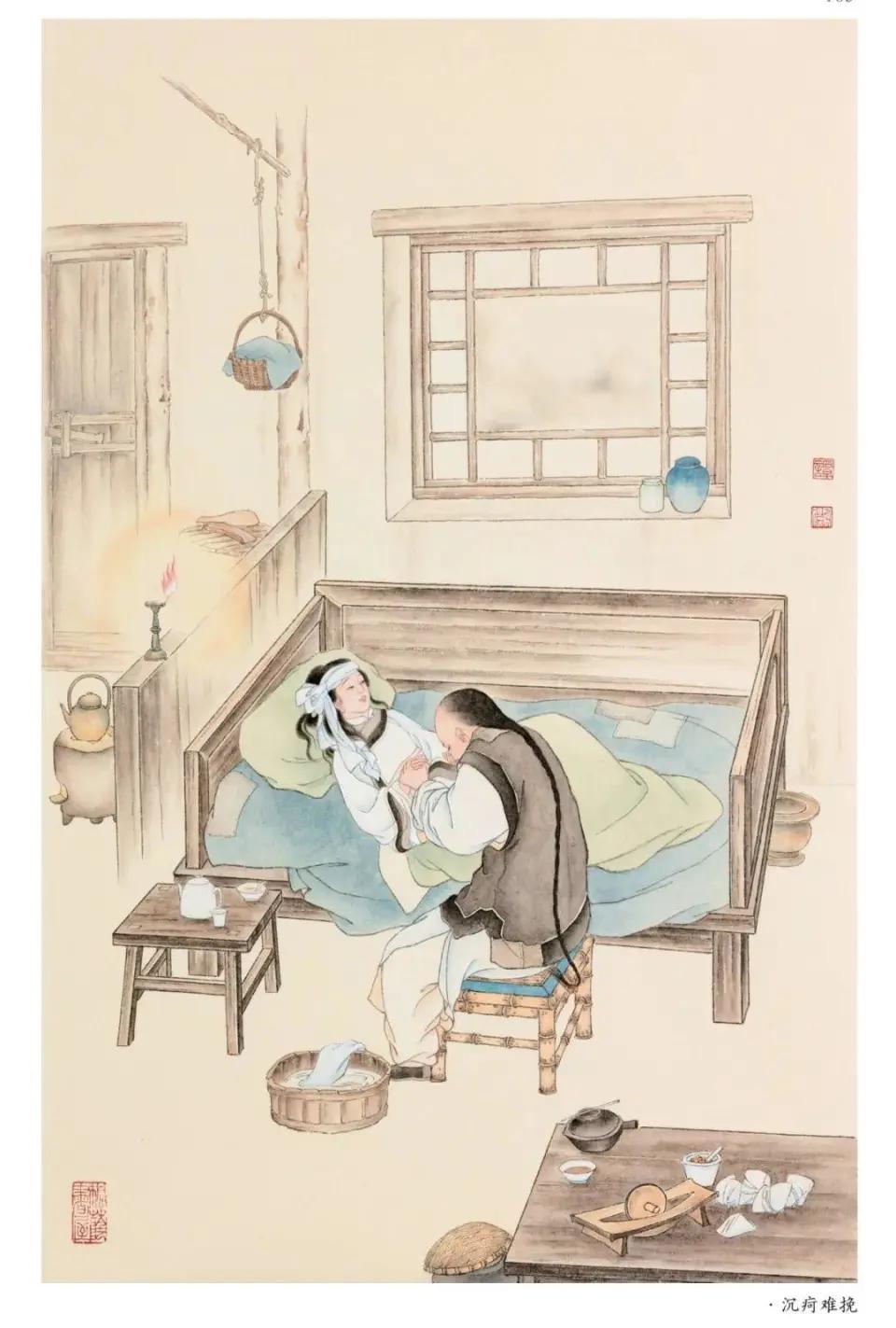

坎坷之愁(卷三)笔锋陡转,揭露封建礼教的残酷。因陈芸为夫纳妾触怒翁姑、弟媳争产诬陷,夫妻两次被逐出家门。漂泊扬州时,陈芸血疾加重,临终前与沈复执手泣订来世之约;儿子逢森哭喊“我母不归矣”,更添生离死别的惨痛。此卷直指家族倾轧与贫病交迫如何碾碎平凡人的理想,字字泣血。

浪游之快(卷四)以山水之乐暂慰愁肠。沈复游幕三十年,足迹遍及荆州、莱阳、济南,既记“悬崖飞瀑”之胜景,亦录市井见闻如扬州妓船“沙飞”的奢靡,在壮阔与颓靡间勾勒出乾隆盛世的世态浮世绘。

《浮生六记》取得了高度的艺术成就。写实笔法是本书的灵魂。沈复摒弃才子佳人的套路,如实刻画陈芸“两齿微露”的容貌缺陷,记录她“仅有一联,或三四句,多未成篇”的诗作水平,甚至不避讳“回煞”迷信的亲身经历。这种“无酸语、赘语、道学语”(俞平伯评)的真诚,使人物血肉丰满,开创了自传文学的新范式。

本书的结构设计独具匠心。四卷按主题分类,时间线却暗藏交织:《闺房记乐》略述萧爽楼寄居,细节补于《闲情记趣》;陈芸因憨园负情致病之事,前卷埋因,后卷揭果,效法《史记》“互见法”使叙事形散神聚。而贯穿始终的“情”与“趣”,恰如双线串珠,将琐碎日常凝为整体。

本书的语言风格清新如话。无论是“夏蚊成雷,私拟作群鹤舞空”的童趣(此段入选中学课本《童趣》),还是“秋侵人影瘦,霜染菊花肥”的隽句,皆洗尽雕琢,以白描见真味。写哀愁亦不滥情,仅以“芸始放声痛哭”六字,道尽母子永诀之恸。

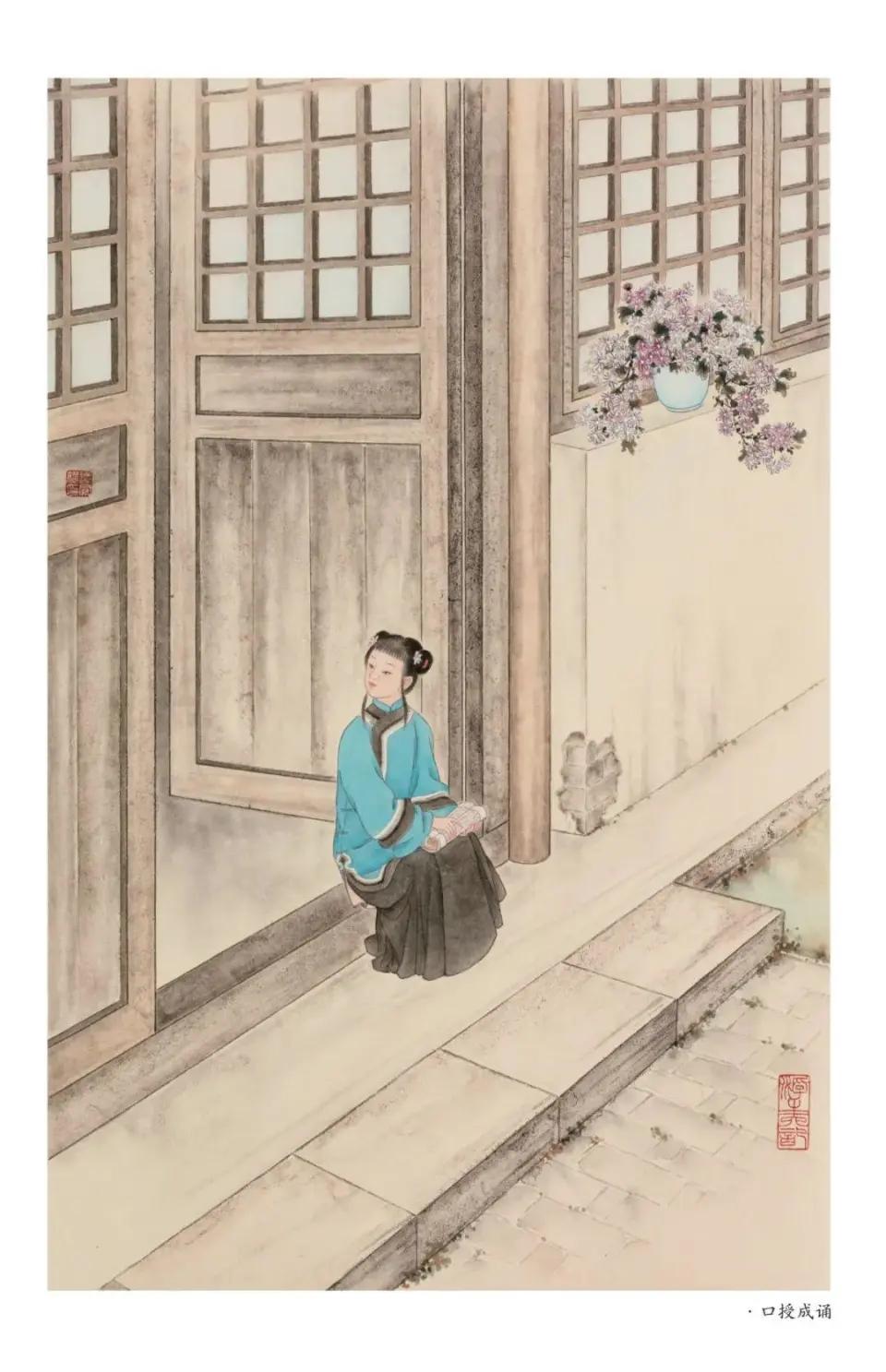

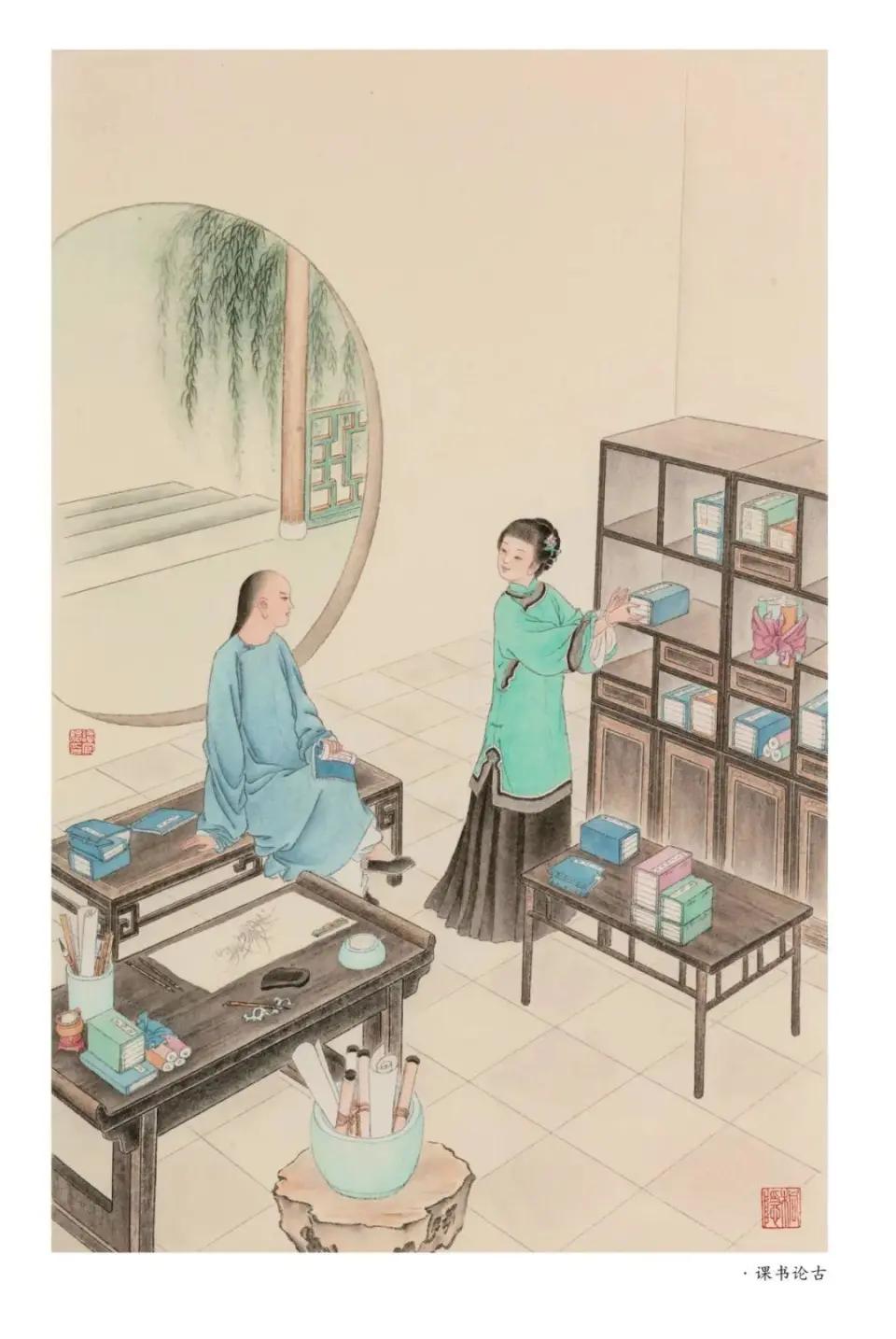

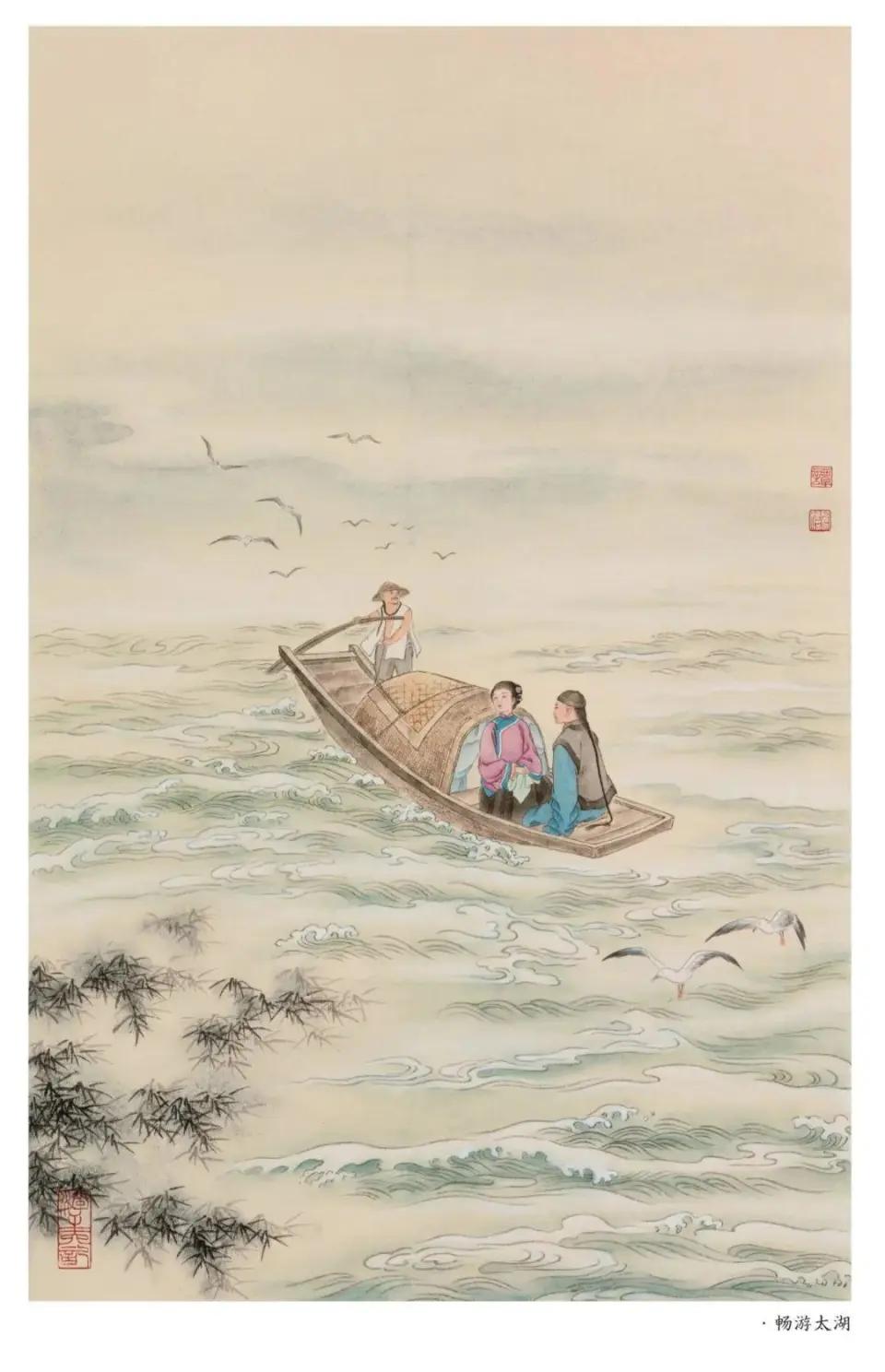

沈复在当时只是一个默默无闻的文人,但他的《浮生六记》却获得了后人的高度评价并有着很大的影响力。晚清王韬初刊残稿时赞其“缠绵哀感,一往情深”;民国俞平伯称其文字如“纯美水晶,明莹精微”;现代学者陈毓罴更将其与李清照《金石录后序》并列为“家庭文学小品之光辉范例”。1936年林语堂将其译为英文,引发了国际关注,至今《浮生六记》有德、法、日等十余种译本。国内衍生作品从京剧(2008)、昆曲(2018)到谭凤嬛工笔彩绘本,持续焕发着新的生命力。书中“布衣菜饭,可乐终身”的理念融入了中国人的生活美学,成为中国文化精神的一部分。

▲谭凤嬛工笔彩绘《浮生六记》(部分)

沈复,字三白,号梅逸,江苏苏州人,生于1763年。他出身于幕僚家庭,没有参加过科举考试,以卖画、做幕僚、经商等方式维持生计。他与妻子陈芸感情深厚,但因为封建礼教的压迫和贫困生活的磨难,生活坎坷,理想未能实现。陈芸去世后,沈复的命运更为飘零,曾随使团出使琉球,晚年踪迹不详。《浮生六记》是他在妻子离世后,回忆往事所作,有感于苏轼“事如春梦了无痕”这句话,怕辜负苍天的厚赐,所以用笔墨记录下来。

类似沈复这样的无名文人写的文字,大概率会消散在历史的烟尘之中。但幸运的是,沈复的手稿被发现,此书得以流传。1877年,苏州文人杨引传在旧书摊发现《浮生六记》前四卷残稿,深为文字打动。杨引传托其妹夫王韬(上海申报馆编辑)于1878年以活字版排印出版,收入《独悟庵丛钞》,此书才逐渐为世人所知。《浮生六记》后两卷最早出现于20世纪30年代,但已经被证实为后人伪作。

图书馆馆藏链接:

《浮生六记》,[清]沈复 著,崇文书局,2023年。

《浮生六记》,[清]沈复 著,浙江文艺出版社,2017年。