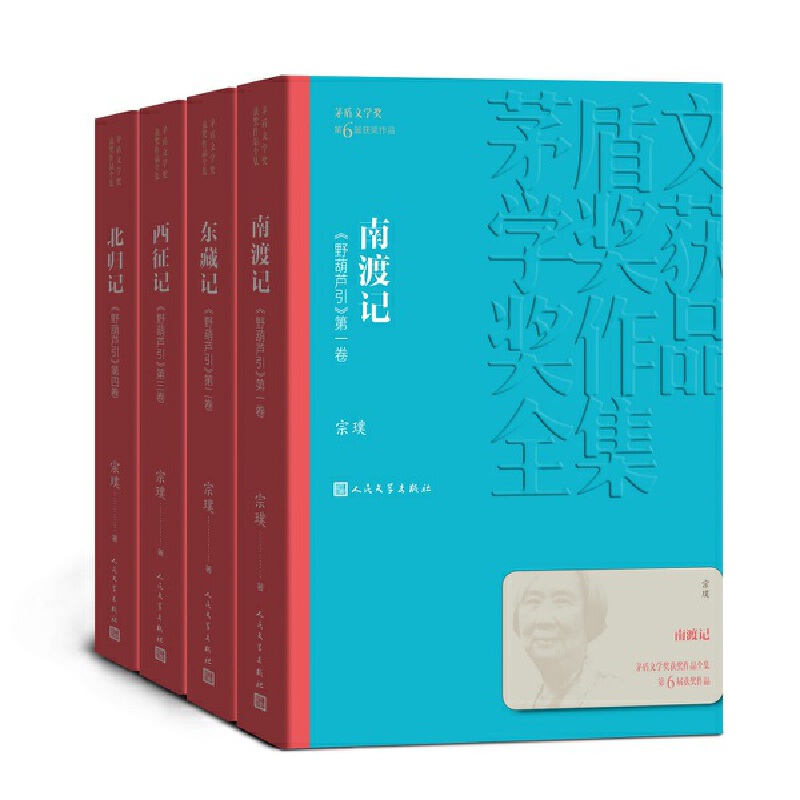

▲《野葫芦引》四部曲:《南渡记》《东藏记》《西征记》《北归记》。

《东藏记》是宗璞长篇系列《野葫芦引》的第二卷,作为独立成篇的作品出版于2001年。小说以抗日战争时期西南联合大学(书中化名“明仑大学”)为背景,延续了《南渡记》的故事脉络,聚焦于一群知识分子南迁昆明后的生活图景。书名“东藏”取“东躲西藏”之意,暗喻战争阴影下文化火种的艰难存续。

宗璞以亲历者视角,将九岁随父冯友兰南迁的童年记忆熔铸为文字。宗璞创作此书时已患眼疾,写作完全靠口授完成。她在后记中写道:“我写得很苦,但即使泪流满面,内心总有一种创造的快乐。”最终耗时七年,她完成了这部"浸入骨髓的文化质感"之作。

小说的情节如同一条平静而深沉的河流,表面是昆明乡间的日常琐碎,底下却涌动着时代的洪流。我们跟随着历史系教授孟樾一家,看他们从借住的祠堂搬到更偏远的龙尾村,躲避日益频繁的空袭。孟先生埋首书斋,研究着中国历史上的历次“南渡”,思索着民族的命运;他的夫人吕碧初,一位温婉而坚韧的女性,则为了柴米油盐操劳,甚至在街头摆起“太太摊”以贴补家用,她的篮底总放着一本《唐诗三百首》,那是她精神的慰藉。他们的两个女儿,峨与嵋,在战火中经历着青春的懵懂与成长的阵痛。大女儿峨的情感悲剧——她赌气应允的婚姻,以新郎官次日意外坠崖的惨剧告终——为小说添上了一抹沉重的个人命运色彩。书中还有形形色色的人物,有醉心学问、不畏危险的教授,也有在琐事中拌嘴计较的邻居,有流亡至此的犹太夫妇,他们的存在共同织就了一幅充满烟火气却又饱含悲悯的乱世群像。

这一切琐碎而真实的日常,最终都汇聚成一个深刻的主题:文明在野蛮冲击下的韧性。炸弹可以摧毁校舍,却无法摧毁教授们在防空洞口讨论甲骨文的精神;饥饿可以折磨身体,却不能磨灭人们对诗书礼乐的向往。宗璞先生通过这些故事告诉我们,真正的力量并非总是呐喊与冲锋,有时它更体现为一种沉默的坚守,是孟樾在油灯下写就的史书,是吕碧初篮底的诗集,是学生们在警报声中依然响起的琅琅书声。这是一种“柔弱之力”,是文化人特有的抵抗方式,它守护的是民族最根本的魂脉。

这部小说的艺术特色也如其主题一般,含蓄而深刻。宗璞的文字有中国古典文学的神韵,干净、克制,却蕴含着巨大的情感力量。她写空袭后的惨状,不说悲痛,只写“天还是那样蓝,云彩还是那样飘逸”,巨大的悲凉便在这平静的叙述中弥漫开来。小说的结构看似松散,随人物的日常生活自然流动,实则精心编织,每个人物、每个细节都如同拼图,最终完整地呈现了那个时代的风貌与精神。

《东藏记》自问世以来便获得了很高的评价。评论家们称赞它以一种内敛而矜持的叙事,完成了对一代知识分子精神史诗的铸造。它不同于其他抗战题材作品的宏大叙事,而是潜入生活的细部,让人们从另一个更贴近人心的角度,去理解那段历史,去感受那群“弦歌不辍”的人们的高贵灵魂。它所描绘的西南联大精神,至今仍是学界和文化界津津乐道并深深怀念的典范。

2005年,《东藏记》获第六届茅盾文学奖。 2019年,《东藏记》入选“新中国70年70部长篇小说典藏”。

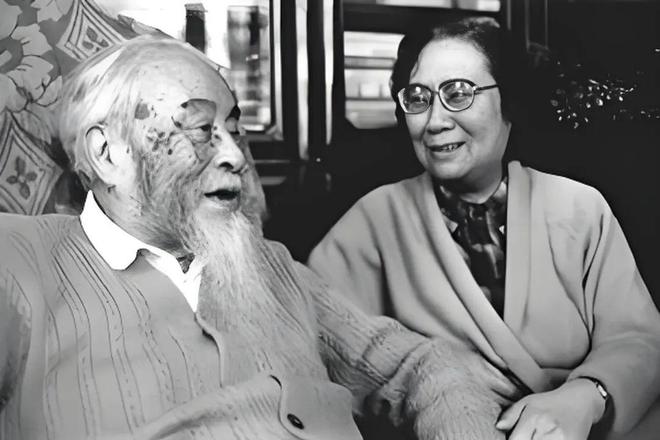

▲宗璞与父亲冯友兰

宗璞,1928年生于北京,本名冯宗璞,是著名哲学家冯友兰之女。幼居清华园,受父亲冯友兰影响,五岁诵《唐诗》,九岁读《红楼梦》,奠定古典文学根基。

抗战时期随家南迁昆明,就读西南联大附中,15岁以笔名“简平”发表散文,初显文采。1948年转入清华大学外文系,广泛阅读哈代、卡夫卡等西方作家,同年发表小说处女作《A·K·C》。1951年毕业后任职政务院宗教事务处,后调至《文艺报》,1957年发表《红豆》,因描写知识分子爱情悲剧遭批判,封笔至1978年。

1980年代重启创作,代表作《野葫芦引》四部曲(1987-2017)历时33年完成,被誉为“中国现代知识分子题材长篇的里程碑”。其中《东藏记》获第六届茅盾文学奖(2005)。晚年视力严重衰退,靠口述完成《西征记》《北归记》,后者获施耐庵文学奖(2018)。

宗璞的创作贯通中西,既承袭中国古典文学“哀而不伤”的美学,又吸纳现代主义技巧,成为当代文学中独特的存在。

图书馆馆藏链接:

《东藏记》,宗璞 著,人民文学出版社,2019年2月。